【オリコンうがや訴訟16】言論弾圧裁判敗訴から5ヶ月、控訴審開始 小池恒オリコン社長を証人申請

|

| 9月16日、オリコンが烏賀陽弘道氏に対して総額5000万円の損害賠償を求めた名誉毀損訴訟の控訴審が東京高裁で始まった。 |

音楽チャートで有名なオリコンによるフリージャーナリスト烏賀陽弘道氏に対する言論弾圧裁判、いわゆる「オリコンうがや訴訟」が新しい段階に入った。

月刊誌「サイゾー」(2006年4月号)の取材に応じ、記事中でコメントとして掲載されたフリージャーナリストの烏賀陽弘道氏に対して、オリコンが総額5000万円の損害賠償を求めた名誉毀損訴訟の控訴審(宗宮英俊裁判長)が9月16日、東京高等裁判所で始まったのである。

◇言論弾圧裁判敗訴から5ヶ月

今年4月22日、東京地裁の判決では、烏賀陽氏がオリコンに敗訴の判決が下されている。地裁はオリコンの訴えを認め、烏賀陽氏に100万円の賠償金をオリコンに支払えと命じた。

そればかりか、烏賀陽氏がオリコンに対して起こしていた反訴(オリコンの訴えそのものが口封じを目的とした言論弾圧であり、提訴そのものが違法だ、と逆にオリコンを訴えていた)についても棄却された。

MyNewsJapanでは、この裁判の提訴から、ずっと追跡取材をしてきたが、日本の大手マスコミは一貫してこの言論弾圧裁判を過小評価しており、無視に近い状態が続いていた。

これに対して、外国人記者クラブに所属する外国人ジャーナリストたちと、日本のフリージャーナリストたちが積極的に報道し、日本の大手メディアが言論の自由について鈍感であることが内外に明白になってしまったと言えるだろう。

その大手メディアも、一審で烏賀陽氏が敗訴したときは、さすがに危機感を覚えたのか、驚きをもってこの敗訴を報じた。

|

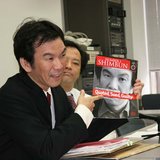

一審での敗訴での落胆を振り切って、控訴審での戦いを始めた烏賀陽弘道氏。右が飯田弁護士、左が日隅弁護士。 |

弁護団長である飯田正剛弁護士をふくむ3名の弁護士は、ランビック(報道被害救済弁護士ネットワーク)に所属している。

報道被害、プライバシー侵害、名誉毀損の専門家である。メディアという公的な報道機関によって、普通の人が受けた報道被害を救済する弁護活動をしている。

今回は、オリコンの名誉を毀損したという疑いをかけられた、フリージャーナリストの弁護を受任した形だが、戦う相手がメディア企業であること、大組織が1個人にダメージを与えようとしている、それに対する法的救済活動に変わりはないと言えるだろう。

◇一審と控訴審の争点の違い

820号法廷では、裁判官のひとりが信号機の故障事故によって法廷に出ることができなかったため、実質的な口頭弁論は次回に持ち越すことになった。(このような理由で裁判がとまることがあるとは予想外!) 約10分で閉廷したのち、烏賀陽氏と弁護団による控訴審の説明会が弁護士会館で行われた。

弁護団長の飯田弁護士は、一審と控訴審の争点の大きな違いは2つある、と説明した。

第1点は、月刊誌「サイゾー」に掲載された烏賀陽氏のコメントは、当時の副編集長の小林稔和(としかず)氏によって曲解されてまとめられたこと。烏賀陽氏は、雑誌のコメントにあるような発言はしていないことを新たに主張。

「弁護士の私、烏賀陽氏、小林稔和氏、当時のサイゾー編集長揖斐憲(いびたたし)氏と4人で会い、テープ録音して確認した」(飯田弁護士)

第2点は、「仮に百歩譲って、烏賀陽氏のコメントがそのとおりだったとしても、本件では名誉毀損は成立しない」ことを主張。

この先は会員限定です。

会員の方は下記よりログインいただくとお読みいただけます。

ログインすると画像が拡大可能です。

- ・本文文字数:残り3,059字/全文4,472字

烏賀陽氏は、外国人記者クラブが発行している機関誌のカバーストーリーで紹介されている。全文を英語で読むことができる。ギルティ(有罪)というタイトルは、オーバーだが、ユーモアがある。

新しい烏賀陽弁護団が作成した「控訴理由書」。一審判決の不当性を詳細に論じている。33ページに及ぶ書面をもって控訴審を戦う。日本のメディア関係者は熟読すべき文献だ。

公式SNSはこちら

Twitterコメント

はてなブックマークコメント

facebookコメント

読者コメント

因みに、私個人の裁判を担当された高裁判事の一人は弁護士に転身されていました。何かミスをやらかしたのでしょうか? 甲陽出の割りには、真実を見通す目に欠けている方でした(もとい被告(人)は偽証するのが常なので水掛け論になるのが元凶ですけれど)。

駄目な裁判官は実質罷免して弁護士に、優秀且つ善良な弁護士は裁判官に、といった風にもっとローテーションがあった方が良いでしょう。

裁判官や弁護士の評価サイトなんかも作成されると良いですね。

各裁判所は建前上は独立組織だそうですが、最高裁事務総局が裏で統制を取っていますし、最高責任者であるトップが良いか悪いかで組織全体も違ってくるはずです。

最高裁判事の就任に当たっては、国民の審判投票が行われますが、形骸化しており、一時は取り止めになりそうでしたが、投票用紙に×だけではなく、○と×を書けるようにする等、工夫を凝らして状況を改善して頂きたいものです。

って、腐ってますよね。

痴漢冤罪を描いた映画「それでもボクはやっていない」を見て、つくづくそう思いました。この裁判も「はじめに結論ありき」なんじゃないですか。

記者からの追加情報

会員登録をご希望の方は ここでご登録下さい

■オリコン訴訟の詳細は、うがやジャーナル

■次回裁判期日:2008年11月11日(火)11時~ 東京高裁820号法廷

新着のお知らせをメールで受けたい方は ここでご登録下さい (無料)

企画「オリコンうがや訴訟」トップ頁へ