ハウス食品『ウコンの力』は毒にも薬にもならない 効かないウコン、危険なウコン一覧

|

| ハウス食品の「ウコンの力」。効果のエビデンスはトクホ以下。 |

- Digest

-

- 社員を使った疑わしい臨床試験

- ほとんど吸収されない有効成分クルクミン

- 許容摂取量の28倍のサプリメントも

- 企業研究先行の危険性

二日酔い防止の効果をうたい、テレビコマーシャルも派手な「ウコンの力」。筆者も、昔はよく酒の席で、ウコンにはお世話になった。

肝機能を活性化させるという話は聞いていたので、なんとなく肝臓が良く働いてアルコールを分解してくれるのだろうと想像し、「効いた感じ」がしていた。

「胆汁の分泌を活発にすることによって肝細胞を刺激し、肝機能の改善あるいは維持に寄与し、最大の代謝性臓器である肝臓全体の働きを良好に維持するものと考えられています」と国の専門機関のお墨付きも出ているほどだ。

ただ一方で、同時に「大量摂取による肝臓の脂肪変性が示されるなど、摂取による機能性と安全性に対する疑問点や他の構成成分の影響などは明確に示されない」とも指摘されている。

そこで、ウコン飲料にはどの程度の証拠があるのか調べてみたところ、意外な事実がでてきた。

まずウコン商品関連では一番売れていると思われるハウス食品の「ウコンの力」のホームページを見てみると、ヒトを使った臨床実験結果が紹介されている。

|

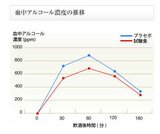

図1ハウス食品のHPのグラフ。統計的検定処理が示されていないため本当に効果があると判断できるかが不明 |

そこを見ると、アルコールを摂取した後にウコンの力(有効成分クルクミン30㎎配合)を飲んだグループでは、有効成分のクルクミンの入っていない対照飲料を飲んだグループと比較して、血中アルコール濃度などが低く推移しているデータが示されている(図1)。

ただ、そのグラフをよく見ると、この程度の差で本当に効果があると言えるのかについての検証がなされていない。データには当然ながらばらつきがあるので、本当は二グループの間に効果の差はなくても、たまたま差があるようなデータ出てしまうことがありうる。

その場合、一般的な臨床実験では、本当は効果がないのに、効果があると間違って判断してしまう可能性(危険率という)が5%以下であれば、そのデータを信じて効果があると判断しましょう、ということになっている。

そうした検定がされていないと、論文としては成立しないはずだ。そこでホームページで「出典」と書かれている論文を国立国会図書館から取り寄せて調べてみた。

|

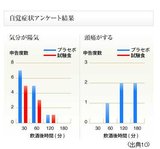

図2元の論文の図表。危険率10%とトクホとしては認められないレベルだ。 |

その結果が、図2だ。検定に使用されている危険率は通常の5%ではなく、10%になっている。10%にすること自体はごまかしとは言えないが、その場合、本当は効果がないのに効果があると間違って判断してしまう危険性が2倍に甘くなっていることを意味する。

食品の中で特別に「何々に効果がある」という表示が許される「特定保健用食品(トクホ)」の場合でも、証拠として認められる臨床試験の危険率は「5%以下」に限られている。

2005年に、健康食品の規制緩和の一環として、従来のトクホに加えて、新たに「条件付きトクホ」という制度が作られた。証拠の不十分な成分についても二級品的トクホとして取り込もうという、厚生労働省の意図があった。

そこでは、危険率は10%まで認められている。つまり、ハウス食品の「ウコンの力」の効果は、この条件付きトクホに該当するものだと言える。

「条件付」なので、許される表示は「○○を含んでおり、根拠は必ずしも確立されていませんが、△△に適している可能性がある食品です」という内容だ。

もし「ウコンの力」のパッケージに「根拠は必ずしも確立されていませんが、二日酔い予防に適している可能性のある食品です」と書いてあったら、どうだろうか?逆に胡散臭く感じないだろうか?

この条件付きトクホは、トクホの枠を広げようとして厚生労働省が立ち上げたのだが、こうした表示制限のために、現在のところ、申請があり認められたものはたった1件しかなく、制度として破たんしていると言える。

社員を使った疑わしい臨床試験

|

図3頭痛など悪酔いを抑える効果が示されているが、元の論文では「眠くなる」「脈が速くなる」などの酩酊効果はウコン摂取グループの方が高い。 |

ハウス食品のホームページでは、酩酊状態を調べるための目を閉じた片足立ちのテストで、「ウコンの力」摂取グループの方が、バランス保持時間が長くなっている。また悪酔いの程度として「頭痛」がする人の割合は低いという結果も紹介されている。(図3)

しかし、もとの論文を見ると

この先は会員限定です。

会員の方は下記よりログインいただくとお読みいただけます。

ログインすると画像が拡大可能です。

- ・本文文字数:残り2,616字/全文4,454字

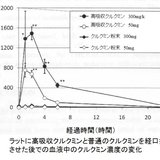

図4普通のクルクミンと高吸収クルクミン(後述)の吸収率を比べたグラフ。普通のクルクミンはほとんど吸収されない。

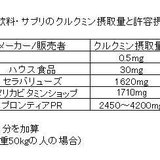

図5様々なウコン飲料・サプリのクルクミン摂取量と一日許容摂取量の比較

Twitterコメント

はてなブックマークコメント

My NEWSってあたり。

深酒した時スッキリする感じはあるんだけど深酒している時だからこそプラセボが聞いているということか。ハウス食品『ウコンの力』は毒にも薬にもならない 効かないウコン、危険なウコン一覧

フーン、(゜-゜)。

安全ならプラシーボ働くだけだから問題ない

黄連解毒湯飲んでおけよ(あまりこういうおすすめはしたくない)。:ハウス食品『ウコンの力』は毒にも薬にもならない 効かないウコン、危険なウコン一覧

僕が効くと思っているのは何故なのか。

「体内に入らないから毒にも薬にもならない」のは、子どもでもわかる。きちんと入るときの安全性、の議論はしっかりされるべき。

ほう~。 ハウス食品『ウコンの力』は毒にも薬にもならない 効かないウコン、危険なウコン一覧

プラセボなのか…/プラセボも侮れないということで、毒にはならないようだし今後も飲むよw

ハウス食品『ウコンの力』は毒にも薬にもならない 効かないウコン、危険なウコン一覧:MyNewsJapan

ウコンを売り文句に利用しているだけで、実際の効果は別の成分で補っている…ってことは無いのかな? ところで、効果がある気にさせる効果としての香辛料やカフェイン・ミント等覚醒成分の検証とかって在るのかな?

どうりで効かないと思ったら…

プラシーボ

俄然効くと実感してたのにプラセボだったというのか?

適切なタグ名が浮かばない。

効いてない?

二日酔いには水が一番効くな。酒飲んだ後水をがぶ飲みして寝る。

気のせいではないように感じるけどな。。

二日酔いの朝は、松屋でカレーを食べるといいと思うの

ハウス食品『ウコンの力』は毒にも薬にもならない 効かないウコン、危険なウコン一覧

えー……飲酒前と後でも飲むことあるけど、効く感じあるんだけどなぁ……プラセボとは思えないんだけど……

酒飲みの話しなんか真に受けたらアカンってことだなw

酒好きで知られるはらたいらも原種野生ウコン30飲んでたけど肝臓癌で死んだからなぁ。

>もし「ウコンの力」のパッケージに「根拠は必ずしも確立されていませんが、二日酔い予防に適している可能性のある食品です」と書いてあったら、どうだろうか?逆に胡散臭く感じないだろうか?

参考 「健康食品」の安全性・有効性情報:ウコン> https://hfnet.nih.go.jp/contents/indiv_agreement.html?121

ハウス食品『ウコンの力』は毒にも薬にもならない 効かないウコン、危険なウコン一覧

危険率ってきいたことないけど有意水準のこと?

そもそも二日酔い防止の効果はうたってないし。うたってたら薬事法違反。

最近はウコン全く飲まない。ヘパリーゼ派。

プラシーボ効果・・・でしたっけ?

「社員を使った疑わしい臨床試験」/それと、うんこのか、と読めて仕方がない

なるほどねー。あの効いた!って感覚はなんだったんだろう…。思い込みで二日酔いは覚めるってことかなぁ。

facebookコメント

読者コメント

「肝」機能強化ではなく、「棺」への誘い(-_-;)

↓体内に吸収されると言いたいのなら、その証拠を示さないと意味がない

「クルクミン」は、ほとんど体内には吸収されないことがわかっている。⇒本筋みたいなこの書き方はウソ。これは一部の報告でしかない。ウコンに関係する研究論文は効能・効果についての報告のほうが多い。ただ、こういった類のドリンク類は注意が必要。含有成分に怪しい添加物や砂糖・ブドウ糖が入ってたら自分は敬遠する。

ウコンって効かないの😣

衝撃の事実!!

摂りすぎは危険です。使用者の節度が不可欠、少量から始めてみて「良いなあ」と感じたら上限と解釈するべきです。「サジ加減」を上手にネ、健康食品はたくさんあり多くの商品を売るのが商いです、押されて購入していたのではお金も続きませんしクスリっぽいものには必ず「副作用」があるので飲まないのがほんとはベスト。まず、運動、摂食があって次に、サプリ系という順序が鉄則です。お気をつけてください。

マイニュースジャパンさんを見始めて、

特定保健用食品は信用しない事にしています。

エコナの時からこんな感じだもんなぁ。

エコナより救いようがあるのは、毒にもならない点だけか。

議論は決着していないが、毒になるか薬になるか・・・

記者からの追加情報

会員登録をご希望の方はここでご登録下さい

新着のお知らせをメールで受けたい方はここでご登録下さい(無料)