毎日の販売局長「押し紙受け入れねば改廃」、動かぬ公取

|

| 毎日新聞東京本社の正面玄関。毎日新聞の紙面は、読売などと比較すると評価すべき点もあるが、販売局はきわめて問題が多い。モラルの欠落が指摘されている。 |

「押し紙」を摘発する基準について尋ねたわたしに対し、公正取引委員会総務課(大阪市)の職員はこう答えた。

「独占禁止法に基づいて『押し紙』に対処するかどうかは、個々の販売店との取り引き関係だけを見て決めるのではなくて、本社サイドで組織的に違法行為を行っているかどうかを判断材料にします。当事者間だけのドラブルであれば、独禁法の問題には発展しません。行為がどれくらいの広がりを持って行われているのか、あるいは公正な市場競争が阻害されていないかどうかを公取委としては、まず見極めます」

ちなみに「押し紙」とは、新聞社が販売店に対して、買い取りを強制する新聞のことである。新聞社から販売店へ搬入される朝刊の部数は、全国で約4500万部である。しかし、この全てが配達されているわけではない。わたしの推定で、平均4割ぐらいは配達されないまま破棄される。

この「押し紙」によって、新聞社は2つのメリットを得る。まず、第1に販売収入の増加である。第2にABC部数の嵩上げである。これにより紙面広告の媒体価値を高める。

こんなふうに「押し紙」は、新聞社を支える屋台骨と言っても過言ではない。

公取委の説明は、新聞社が販売店に対して「押し紙」を強要していても、それを摘発するためには、ほかの要素を満たさなければならないというものだ。繰り返しになるが、ほかの要素とは組織的な行為であること、さらに市場競争を阻害していることである。ただ、「決して、『押し紙』を取り締まる気がないということではありません」とも強調している。

◇毎日新聞社は明らかな独禁法違反今年の2月20日、毎日新聞・箕面販売所の所長・杉生守弘さんは、大阪府中央区にある公取委の事務所を訪れた。同伴したのは、 杉生さんの「押し紙」裁判を支える位田浩弁護士である。

杉生さんが問題にしているのは、800部しか新聞を注文していないのに、毎日新聞社が900部を送りつけ、しかも「押し紙」部数の卸し代金を請求していることである。杉生さんは、このような実態の是正を求めて、毎日新聞社の上田薫販売局長に繰り返し、書面による申し入れを行ってきた。しかし、是正には応じてもらえない。そこで公取委に「押し紙」を告発したのである。

公正取引委員会が定めた新聞特殊指定の第3項には、禁止事項として次のような条項がある。

|

発行業者が、販売業者に対して、正当かつ合理的な理由がないのに、次の各号のいずれかに該当する行為をすることにより、販売業者に不利益を与えること。 1、販売業者が注文した部数を超えて新聞を供給すること(販売業者からの減紙の申出に応じない方法による場合を含む。) 2、販売業者に自己の指示する部数を注文させ、当該部数の新聞を供給すること。 |

これらの条項から判断すると、毎日新聞社は明らかに新聞特殊指定に違反している。とりわけ「販売業者からの減紙の申出に応じない方法による場合を含む」という記述は、どの角度から解釈しても杉生さんのケースに当てはまる。

しかし、結論から先にいえば、それにもかかわらず公取委との交渉は何の成果ももたらさなかった。問題の解決には結びつかなかった。杉生さんに同伴した位田浩弁護士は次のように話す。

「『押し紙』の調査をするためには、杉生さんと同じような事例が他に必要だと言われました。ただ、今回は口頭の話し合いだけで正式に書面で杉生さんの『押し紙』問題を報告していません。近々その手続きを取る予定にしています」

位田弁護士のコメントでも明らかなように、公取委は個々の販売店が直面している「押し紙」事件だけでは動かないという立場のようだ。このようなスタンスを販売店主らはどう受け止めているのだろうか?

◇「押し紙」に踏み込まない公取委公取委に対する不信感を秘めているのは、杉生さんだけではない。たくさんの新聞販売店主らが、公取委に対する苛立ちを感じているようだ。なぜ、「押し紙」を取り締まらないのか?明らかな独禁法違反ではないか?

店主らは、そんな自問を繰り返しながらも、実はその答を推測している。たとえば、ある店主はこんなふうに話す。

「公取委もしょせん役人の集まりです。表向きは正義の味方のような顔をしていますが、踏み込んではいけない一定の領域があることも心得ているのでしょう。変なたとえになりますが、新聞人の自粛と同じです」

公取委の委員長は、内閣総理大臣によって任命される。つまり公取委は権力構造の一部に組み込まれており、基本的に政府の意向に反した方針を取るとは思えない

この先は会員限定です。

会員の方は下記よりログインいただくとお読みいただけます。

ログインすると画像が拡大可能です。

- ・本文文字数:残り3,342字/全文5,189字

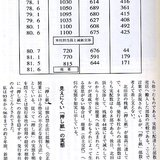

「北田資料」に示された「押し紙」の実態。『新聞ジャーナリズムの正義を問う』(リム出版新社)より。

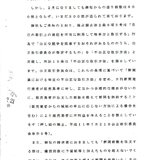

杉生さんが上田局長へ送付した内容証明。注文部数が800部であることが明記されている。

毎日新聞社の上田局長が杉生さんに送った内容証明。「4」の部分で、改廃をほのめかしている。

Twitterコメント

はてなブックマークコメント

facebookコメント

読者コメント

新聞が天下り批判をしなければ、再販制度はつぶされません。公正取引委員会は再販制度を人質にとって新聞の官僚批判をさせないようにしています。

良く分かりますが、上田局長はそんな話分からない人ではないですよ。私ども現役販売店主には自由増減で、減紙のときも、何も言わず、担当員に任せて紙を切りますよ。改廃そんな次元の低い毎日の販売部ではないですよ。

黒藪さんガンバテね、すぎおさんの唯一の味方でしょ、だけど貴方にも分からない、ガンバテいる、販売店もあるのもわかってね。

新聞社が無い地方都市の市長が立ち上がっても良いのでは?

これは中央による地方財源の横取りでしょ.

堺市とか浜松市とか・・・

専売店契約を解除し、全国的に販売店は合売店制度にするべき。

新聞社は、新聞の製作及び編集に専念することにょって公正、公平な社会を作ることが出来る。。

全国新聞販売店、押し紙被害者の会早期結成でしょう。

役人は嫌いですが、動けないが正しいんじゃないですか。政治家も特殊指定廃止議論の件で与党どころか野党も揃って堅持ですし、動いても止められる&また、全紙に揃って、悪者扱いされてしまうだろうし。

押し切るには もう、押し紙被害にあっている店主を大勢集めて一斉に訴えるしかないと思う。

そのやり口を鑑みれば、新聞社の経営の心配をする必要があるのか、という疑問は大いに感じますけど。

記者からの追加情報

読売新聞社の江崎徹志法務室長がわたしを著作権法違反で提訴してから、内部文書などを、新聞記者やフリーライターがルポなどで公表する権利があるのかという問題が関心を集めている。今回の取材でもこの問題に直面した。

たしかに著作権法は、著作物の公表権に制限を設けている。しかし、著作権法で著作物というには、一定の条件を満たさなければならない。著作権法第2条1で定められた次の定義である。

「思想又は感情を創造的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう」

販売局長の文書を様々な角度から分析してみたが、これは単なる意思の伝達を目的とした業務上の通知であって、「思想」や「感情」の表現ではない。まして文芸(文章の芸術)であるはずがない。学問を駆使してへりくつをこね上げ、たとえ著作物と判断したとしても、報道目的がある場合は著作権法で公表が容認されている。参考までに著作権法の41条を引用しておく。

「写真、映画、放送その他の方法によって時事の事件を報道する場合には、当該事件を構成し、又は当該事件の過程において見られ、若しくは聞かれる著作物は、報道目的上正当な範囲内において、複製し、当該事件の報道に伴って利用することができる」

一部の新聞関係者は著作権法を歪曲して、販売関連の内部文書が表にでるのを阻止しようとしているが、このような言論弾圧そのものが、販売局がいかに深い闇に包まれてきたかを物語っている。報道されるのが、恐くて恐くて仕方がないのだろう。それだけに公益という観点からも、報道は重要だ。

本文:全約5,600字のうち約3,500字が

会員登録をご希望の方は ここでご登録下さい

新着のお知らせをメールで受けたい方は ここでご登録下さい (無料)

企画「まだ新聞読んでるの?」トップ頁へ