渡邉正裕記者のプロフィール

最終更新日 : 2023/11/01

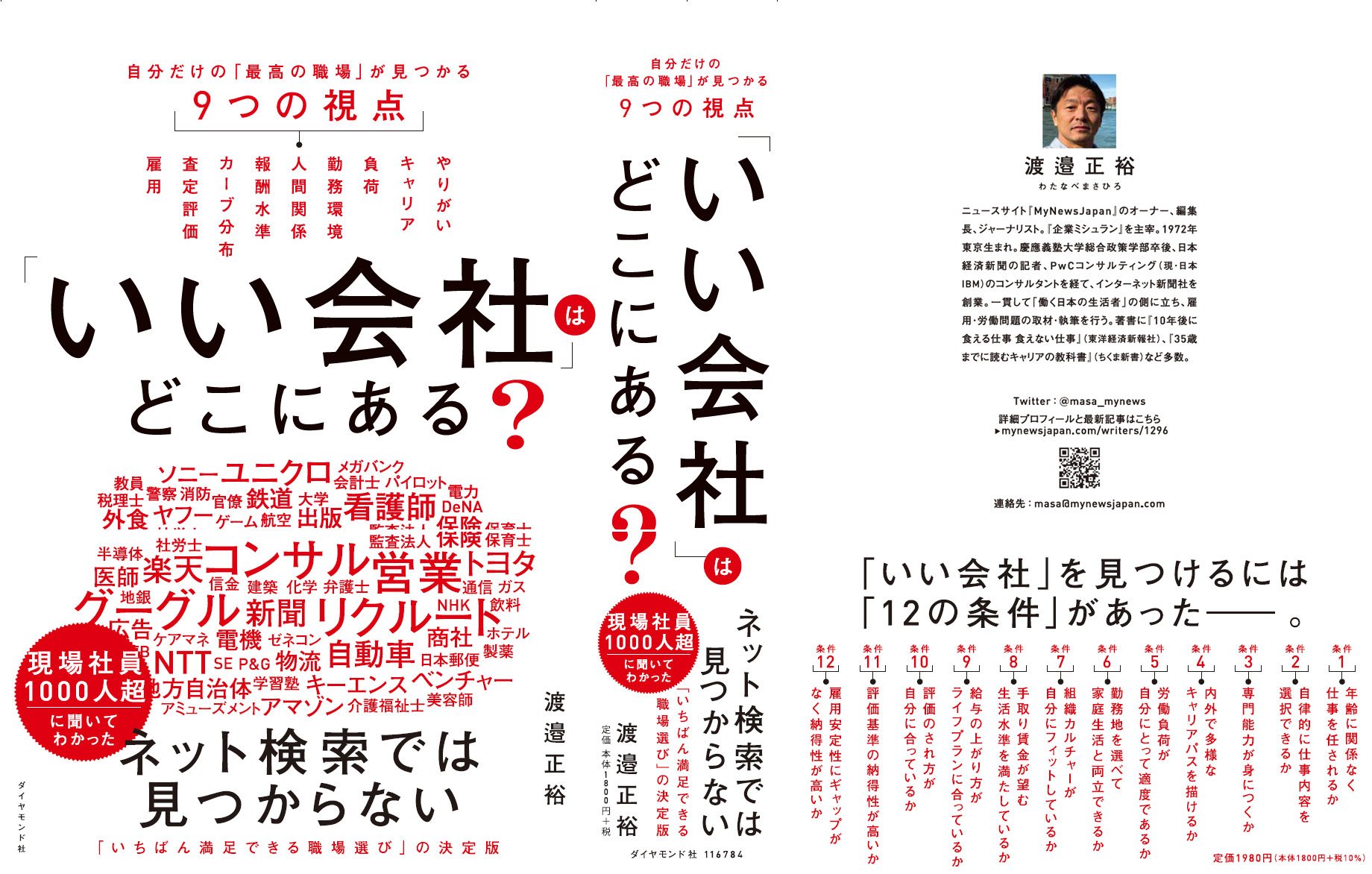

渡邉 正裕(わたなべ まさひろ)

- 性別男性

- メールアドレスmasa@mynewsjapan.com

- 生年月1972/05

- その他連絡先messenger FB(実名)

- 住所東京都

- SNS@masa_mynews

- 職業ジャーナリスト/編集長

経歴/コメントなど

ニュースサイト『MyNewsJapan』のオーナー、編集長、ジャーナリスト。『企業ミシュラン』を主宰。1972年東京生まれ。慶應義塾大学総合政策学部卒後、日本経済新聞の記者、PwCコンサルティング(現・日本IBM)のコンサルタントを経て、インターネット新聞社を創業。2年で単年度黒字化。

一貫して「働く日本の生活者」の立場から、雇用労働問題の取材執筆情報発信を行う。主な著書に『いい会社はどこにある?』(ダイヤモンド社)『10年後に食える仕事 食えない仕事』(東洋経済新報社)『35歳までに読むキャリアの教科書』(ちくま新書)など。講演&セミナーは、労組・私大・都立高・資格学校・キャリア学会・出版社・証券会社など多数。

【時系列】渡邉正裕(わたなべ・まさひろ)

(株)MyNewsJapan社長/編集長/ジャーナリスト。専門は働き手の立場から考える雇用・労働問題。

1992年慶應義塾大学総合政策学部入学。政治学、政策過程論を専攻。ゼミは米国の政治。

1996年同大学卒業後、日本経済新聞記者。1,000本超の記事を日経各媒体に執筆。

1999年10月~2004年10月、IBMビジネスコンサルティングサービス(現・日本IBM)。コンサルタント及びマネージャーとして大企業ホワイトカラーの生産性向上、間接部門の効率化、人件費最適化等を目的とした15のプロジェクトに参画。

2001年3月、日本経済新聞社とその代表者・鶴田卓彦社長(当時)を被告として懲戒処分無効を求め東京地裁に提訴。人事部長と日経産業新聞編集長(いずれも当時)を法廷に引っ張り出し尋問。

2004年2月、起業。現会社の代表取締役に就任。ジャーナリズムを「権力と反対側にいる人たちをクライアントとするコンサルティングビジネス」と考え、コンサルティングのノウハウをジャーナリズムに適用した独立系インターネットメディアMyNewsJapanを創業。将来の日本を担う団塊ジュニア以降の若者世代をターゲット顧客として、ジャーナリズムとコマーシャリズムの両立を目指す。

2004年11月、『これが働きたい会社だ』(幻冬舎)発売。

2005年2月、『これが本当のマスコミだ』(東邦出版)発売。

2005年12月、『企業ミシュラン』(幻冬舎)発売。

2006年12月、有料会員1,000人突破。採算ベースに乗せる。

2007年2月、『若者はなぜ「会社選び」に失敗するのか』(東洋経済新報社)発売。8刷3万部。

2007年11月、『トヨタの闇』(ビジネス社、共著)発売。6刷4万1千部。

2007年12月、『週刊東洋経済』巻頭特集「ニュースじゃわからない!政治のホント超図解」を執筆。

2008年4月、『朝まで生テレビ』出演。テーマは 「激論!“新しい貧困”とニッポン」

2008年10月、『やりがいある仕事を市場原理のなかで実現する! 』(光文社)発売。

』(光文社)発売。

2008年12月、 『第2の江原を探せ!』(扶桑社、共著) 発売。

2010年2月、 韓国語版『トヨタの闇』(창해 チャンヘ)発売。

2010年5月、文庫版『トヨタの闇 』(増補版、ちくま文庫)発売。シリーズ6万部発行。

』(増補版、ちくま文庫)発売。シリーズ6万部発行。

2010年10月、『35歳までに読むキャリア(しごとえらび)の教科書 』(ちくま新書)発売。

』(ちくま新書)発売。

2011年3月、『週刊東洋経済』誌上にて『近未来シミュレーション小説「国債バブル崩壊後の社会」 』発表。

2012年2月、『10年後に食える仕事、食えない仕事』(東洋経済新報社)発売。10万部ベストセラーに。

2013年12月、会員2,000人を突破。有料課金モデルの独立系ニュースサイトとして国内初の安定黒字経営に。

2014年12月、患者の立場による医者の口コミサイト『イシャログ』歯医者編をリリース。

2020年2月、『10年後に食える仕事、食えない仕事 AI、ロボット化で変わる職のカタチ』(東洋経済新報社)発売。

2022年11月、『いい会社はどこにある?』(ダイヤモンド社)発売。

雇用労働分野にて政策決定に関与するのが中長期的なキャリアビジョン。

■紙媒体での紹介、及び配信履歴は、ここ に掲載。

→田原総一朗『逆風を追い風に変えた19人の底力』

→佐々木俊尚「企業タブーに挑戦する徹底現場主義のニュースサイト」

→サイゾー「タブーなきニュースサイトから、社会改革に挑む男」

■旅日記は こちら

|

【時系列】渡邉正裕(わたなべ・まさひろ)

(株)MyNewsJapan社長/編集長/ジャーナリスト。専門は働き手の立場から考える雇用・労働問題。

1992年慶應義塾大学総合政策学部入学。政治学、政策過程論を専攻。ゼミは米国の政治。

1996年同大学卒業後、日本経済新聞記者。1,000本超の記事を日経各媒体に執筆。

1999年10月~2004年10月、IBMビジネスコンサルティングサービス(現・日本IBM)。コンサルタント及びマネージャーとして大企業ホワイトカラーの生産性向上、間接部門の効率化、人件費最適化等を目的とした15のプロジェクトに参画。

2001年3月、日本経済新聞社とその代表者・鶴田卓彦社長(当時)を被告として懲戒処分無効を求め東京地裁に提訴。人事部長と日経産業新聞編集長(いずれも当時)を法廷に引っ張り出し尋問。

2004年2月、起業。現会社の代表取締役に就任。ジャーナリズムを「権力と反対側にいる人たちをクライアントとするコンサルティングビジネス」と考え、コンサルティングのノウハウをジャーナリズムに適用した独立系インターネットメディアMyNewsJapanを創業。将来の日本を担う団塊ジュニア以降の若者世代をターゲット顧客として、ジャーナリズムとコマーシャリズムの両立を目指す。

2004年11月、『これが働きたい会社だ』(幻冬舎)発売。

2005年2月、『これが本当のマスコミだ』(東邦出版)発売。

2005年12月、『企業ミシュラン』(幻冬舎)発売。

2006年12月、有料会員1,000人突破。採算ベースに乗せる。

2007年2月、『若者はなぜ「会社選び」に失敗するのか』(東洋経済新報社)発売。8刷3万部。

2007年11月、『トヨタの闇』(ビジネス社、共著)発売。6刷4万1千部。

2007年12月、『週刊東洋経済』巻頭特集「ニュースじゃわからない!政治のホント超図解」を執筆。

2008年4月、『朝まで生テレビ』出演。テーマは 「激論!“新しい貧困”とニッポン」

2008年10月、『やりがいある仕事を市場原理のなかで実現する!

2008年12月、 『第2の江原を探せ!』(扶桑社、共著) 発売。

2010年2月、 韓国語版『トヨタの闇』(창해 チャンヘ)発売。

2010年5月、文庫版『トヨタの闇

2010年10月、『35歳までに読むキャリア(しごとえらび)の教科書

2011年3月、『週刊東洋経済』誌上にて『近未来シミュレーション小説「国債バブル崩壊後の社会」 』発表。

2012年2月、『10年後に食える仕事、食えない仕事』(東洋経済新報社)発売。10万部ベストセラーに。

2013年12月、会員2,000人を突破。有料課金モデルの独立系ニュースサイトとして国内初の安定黒字経営に。

2014年12月、患者の立場による医者の口コミサイト『イシャログ』歯医者編をリリース。

2020年2月、『10年後に食える仕事、食えない仕事 AI、ロボット化で変わる職のカタチ』(東洋経済新報社)発売。

2022年11月、『いい会社はどこにある?』(ダイヤモンド社)発売。

雇用労働分野にて政策決定に関与するのが中長期的なキャリアビジョン。

■紙媒体での紹介、及び配信履歴は、ここ に掲載。

→田原総一朗『逆風を追い風に変えた19人の底力』

→佐々木俊尚「企業タブーに挑戦する徹底現場主義のニュースサイト」

→サイゾー「タブーなきニュースサイトから、社会改革に挑む男」

■旅日記は こちら

■私の新着記事のお知らせメールは、

ここ(個人)

から、ご登録下さい。

■ブログ:編集長ブログ。

ブログの新着お知らせメール登録は

こちら(カテゴリの編集長ブログ)。

■ツイッター:masa_mynews

■連絡先:masa@mynewsjapan.com, 03-5367-1713(会社代表番号),050-3488-3175(FAX)

■企業ミシュランでは常時、取材協力者(インタビュイー)を募集しています!(→連絡フォーム)

渡邉正裕の記事一覧

-

アレオレデッドとソリティアデッド、傾向と対策「ワーキングデッド~働くゾンビたち~」という番組が、台本を見たらVTRの脚本がよくできていて面白かったので、一回目の解説を引き受けた。そもそも「ソリティア社員」は、僕の連続ツイートで出来上がったバズワードで、ほかに適任がいなさそうである。ソリティア社員が絶対数で一番多いのは「NTTグループ」というあたりなど、企業名はぜんぶ編集でカットされていて、そこは一連の流れで切れないはずだと思っていたところまで無理やりブツ切りになってるあたり、さすがテレビはスポンサー大企業様への気の使いようが徹底してるな、と再確認した次第。それは、ビジネスモデルがスポンサー収入ほぼ100%で、編集権がTV局側にあるわけだから必然的にそうなるわけで、テレビとはそういうメディアなのである。そこで、私が編集権を持つMyNewsJapanでは、ノーカットで詳しく企業名入りで解説しておこう。そもそも僕は、誰にも検閲されず報道活動をするために、自分のニュースサイトを立ち上げ高付加価値な情報を受益者負担で提供しているのだ。2014/10/05

-

ブラック企業をゼロコストで減らす方法2014/09/30

ブラック企業をゼロコストで減らす方法2014/09/30 -

開業10年を終えて――ダイレクトに、プロフェッショナルに――2014/05/29

開業10年を終えて――ダイレクトに、プロフェッショナルに――2014/05/29 -

まともな歯医者探しが難しすぎる問題2014/05/16

まともな歯医者探しが難しすぎる問題2014/05/16 -

第10期決算確定2014/03/04

第10期決算確定2014/03/04 -

持続可能なプロのジャーナリズムとは――弊社を支える会員像2014/01/02

持続可能なプロのジャーナリズムとは――弊社を支える会員像2014/01/02 -

MyNewsJapan、会員2千人に 「広告なし=タブーなし」ネット専業の調査報道ジャーナリズムを確立2004年5月に、生活者・消費者・有権者のための本物のジャーナリズムサイトとしてオープンした『MyNewsJapan』は、10年目となった2013年の12月に有料会員が2千人規模となった。ウェブ専業、1記事あたり5千~1万字の長文のみ、月1800円(+税)、広告一切なし、と異例ずくめのビジネスモデルであったが、志の高いジャーナリストの継続的なコミットによって、ネット専業の調査報道、および個人に焦点を当てた生活(労働)体験ニュースメディアを、日本ではじめて確立した。長くても、ネットでも、有料かつ高額でも、本当に必要な価値ある情報は読まれる、ということを証明した。2014/01/01

MyNewsJapan、会員2千人に 「広告なし=タブーなし」ネット専業の調査報道ジャーナリズムを確立2004年5月に、生活者・消費者・有権者のための本物のジャーナリズムサイトとしてオープンした『MyNewsJapan』は、10年目となった2013年の12月に有料会員が2千人規模となった。ウェブ専業、1記事あたり5千~1万字の長文のみ、月1800円(+税)、広告一切なし、と異例ずくめのビジネスモデルであったが、志の高いジャーナリストの継続的なコミットによって、ネット専業の調査報道、および個人に焦点を当てた生活(労働)体験ニュースメディアを、日本ではじめて確立した。長くても、ネットでも、有料かつ高額でも、本当に必要な価値ある情報は読まれる、ということを証明した。2014/01/01 -

2030年、私たちの「働く」はこう変化している今から約16年後の2030年にかけて、日本人の「働く環境」にインパクトを与えるドライバー(変化要因)として、私は大きく、2点を想定している。第1に、「グローバル化」。これはじわじわと、着実にやってくる未来である。第2に、「債務危機」。こちらは、ある日突然やってくる未来である。(本稿は、リクルートMSの『2030年の「働く」を考える』のインタビューでお話した内容をブラッシュアップしたものです)2013/12/21

2030年、私たちの「働く」はこう変化している今から約16年後の2030年にかけて、日本人の「働く環境」にインパクトを与えるドライバー(変化要因)として、私は大きく、2点を想定している。第1に、「グローバル化」。これはじわじわと、着実にやってくる未来である。第2に、「債務危機」。こちらは、ある日突然やってくる未来である。(本稿は、リクルートMSの『2030年の「働く」を考える』のインタビューでお話した内容をブラッシュアップしたものです)2013/12/21 -

日本キャリアデザイン学会講演「グローバル時代のキャリア戦略」「この国の人たちのほうがむしろ世界の平均に近くて、日本人が異常なんですよ」――これは中国とインドで、現地で働く日本人が口々に言ったことである。確かに、中国インドの労働市場を、日本と比べると、明らかに特徴があり、驚くほど似ている。ともに10億人超の人口を持ち、国連の予測によれば、2050年に、この2つの国で計30億人にもなるという。となれば、人類全体から見て異質なのは、確かに、日本人のほうである。(本稿は日本キャリアデザイン学会第10回研究大会の講演録です。前半はこちら(上)参照)2013/11/23

日本キャリアデザイン学会講演「グローバル時代のキャリア戦略」「この国の人たちのほうがむしろ世界の平均に近くて、日本人が異常なんですよ」――これは中国とインドで、現地で働く日本人が口々に言ったことである。確かに、中国インドの労働市場を、日本と比べると、明らかに特徴があり、驚くほど似ている。ともに10億人超の人口を持ち、国連の予測によれば、2050年に、この2つの国で計30億人にもなるという。となれば、人類全体から見て異質なのは、確かに、日本人のほうである。(本稿は日本キャリアデザイン学会第10回研究大会の講演録です。前半はこちら(上)参照)2013/11/23 -

グローバル時代のキャリア戦略(上)「世界の労働市場はどう変わってゆくのか」キャリアを考えるうえで、もはやグローバルな視点は欠かせなくなった。つまり、キャリア教育を行ううえで、教える側が理解していなければならない共通の知識になったということだ。我々は、世界人類70億人のグローバル労働市場が統合に向かう途上にいる。グローバル化について、インパクトの大きなポイントとして、第一に、ベルリンの壁崩壊(1989年)後の旧共産圏諸国の参入があった。東西冷戦が終わり、両者の統合の流れが始まった。(本稿は、2013年10月27日に行われた「日本キャリアデザイン学会」での特別講演『グローバル時代のキャリア戦略』の概要で、主に大学の研究者や企業の人材管理担当者向けである)2013/10/29

グローバル時代のキャリア戦略(上)「世界の労働市場はどう変わってゆくのか」キャリアを考えるうえで、もはやグローバルな視点は欠かせなくなった。つまり、キャリア教育を行ううえで、教える側が理解していなければならない共通の知識になったということだ。我々は、世界人類70億人のグローバル労働市場が統合に向かう途上にいる。グローバル化について、インパクトの大きなポイントとして、第一に、ベルリンの壁崩壊(1989年)後の旧共産圏諸国の参入があった。東西冷戦が終わり、両者の統合の流れが始まった。(本稿は、2013年10月27日に行われた「日本キャリアデザイン学会」での特別講演『グローバル時代のキャリア戦略』の概要で、主に大学の研究者や企業の人材管理担当者向けである)2013/10/29 -

『永遠のゼロ』(百田尚樹)が描く人命軽視なブラック企業の起源2013/08/15

『永遠のゼロ』(百田尚樹)が描く人命軽視なブラック企業の起源2013/08/15 -

ワタミのブラック選挙 会社を私物化、経営企画本部が社員に渡邉美樹応援を“強制”創業者・渡邉美樹氏が参院選に出馬したワタミは、選挙活動もブラックであることがわかった。経営企画本部を中心に会社ぐるみで公示前から事実上の選挙活動を展開。社員1人あたり20人の支援者名簿収集ノルマを課し、支部長の名刺や選挙ポスターを各店舗に強制送付。支援者を多く集めた順に全社員を並べたリストを配布し、ノルマ未達成者にプレッシャーをかけた。指示は、会社のパソコンと社内メール、社内の人材を使い、ボランティアを装いつつも堂々と行われ、会社を集票マシーンとして活用。給料を支払っている立場と、社内の厳しい上下関係を利用し社員の「選挙の自由」を侵害する行為は、事前の選挙運動を禁じた公選法に違反するにとどまらず、同221条(買収及び利害誘導罪)、225条(選挙の自由妨害罪)にも違反している疑いが濃厚だ。2013/07/17

ワタミのブラック選挙 会社を私物化、経営企画本部が社員に渡邉美樹応援を“強制”創業者・渡邉美樹氏が参院選に出馬したワタミは、選挙活動もブラックであることがわかった。経営企画本部を中心に会社ぐるみで公示前から事実上の選挙活動を展開。社員1人あたり20人の支援者名簿収集ノルマを課し、支部長の名刺や選挙ポスターを各店舗に強制送付。支援者を多く集めた順に全社員を並べたリストを配布し、ノルマ未達成者にプレッシャーをかけた。指示は、会社のパソコンと社内メール、社内の人材を使い、ボランティアを装いつつも堂々と行われ、会社を集票マシーンとして活用。給料を支払っている立場と、社内の厳しい上下関係を利用し社員の「選挙の自由」を侵害する行為は、事前の選挙運動を禁じた公選法に違反するにとどまらず、同221条(買収及び利害誘導罪)、225条(選挙の自由妨害罪)にも違反している疑いが濃厚だ。2013/07/17 -

今回はみんなの党だ(2013年参院選)2013/07/16

今回はみんなの党だ(2013年参院選)2013/07/16 -

ユニクロ企画のバナーとアイコン募集2013/07/01

ユニクロ企画のバナーとアイコン募集2013/07/01 -

女性役員「いる会社」17%増益、「いない会社」31%減益 一部上場1606社の5年調査東証一部上場企業1606社調査で、女性役員がいる会社といない会社では、いる会社のほうが、売上も利益ともに圧倒的に業績が良いことがわかった。2007年~2012年の5年間で見ると、全体平均(1606社)では30%減益したが、女性役員がいる企業(71社)は17%増益していた。売上高経常利益率でみても、「いる会社」9.1%に対して、「いない会社」5.1%と、米国での調査結果よりもさらに顕著な差がみられた。「いる会社」の3分の2はオーナー企業で、オーナー系との相関が強いこともわかった。一方、外国人役員がいるか否かでは、業績にほぼ差がみられなかった。2013/06/06

女性役員「いる会社」17%増益、「いない会社」31%減益 一部上場1606社の5年調査東証一部上場企業1606社調査で、女性役員がいる会社といない会社では、いる会社のほうが、売上も利益ともに圧倒的に業績が良いことがわかった。2007年~2012年の5年間で見ると、全体平均(1606社)では30%減益したが、女性役員がいる企業(71社)は17%増益していた。売上高経常利益率でみても、「いる会社」9.1%に対して、「いない会社」5.1%と、米国での調査結果よりもさらに顕著な差がみられた。「いる会社」の3分の2はオーナー企業で、オーナー系との相関が強いこともわかった。一方、外国人役員がいるか否かでは、業績にほぼ差がみられなかった。2013/06/06 -

不況でも強い「オーナー企業」、過去5年で「非オーナー」より利益伸び率で45ポイント上回る一部上場企業の業績変化(過去5年間)を調査したところ、経営陣が株式を一定以上保有する「オーナー企業」(492社)のほうが、株を持たない経営陣による「非オーナー企業」(1116社)よりも、売上高・経常利益・時価総額・社員給与とすべての点で良好な成績をあげていたことがわかった。最も差が出た「経常損益」は、リーマンショックや東日本大震災を挟んだ厳しい環境のなかでもなお、オーナー企業は全体で11%伸ばしており、逆に34%減らした非オーナー企業との差が鮮明に出た。オーナー企業を日本経済の成長エンジンと位置付け、いかに健全な成長を担保できるか、が政府のアジェンダとされねばならない。そのカギは、情報開示と規制撤廃である。(本稿は『週刊朝日』6/4発売号の原文です)2013/06/04

不況でも強い「オーナー企業」、過去5年で「非オーナー」より利益伸び率で45ポイント上回る一部上場企業の業績変化(過去5年間)を調査したところ、経営陣が株式を一定以上保有する「オーナー企業」(492社)のほうが、株を持たない経営陣による「非オーナー企業」(1116社)よりも、売上高・経常利益・時価総額・社員給与とすべての点で良好な成績をあげていたことがわかった。最も差が出た「経常損益」は、リーマンショックや東日本大震災を挟んだ厳しい環境のなかでもなお、オーナー企業は全体で11%伸ばしており、逆に34%減らした非オーナー企業との差が鮮明に出た。オーナー企業を日本経済の成長エンジンと位置付け、いかに健全な成長を担保できるか、が政府のアジェンダとされねばならない。そのカギは、情報開示と規制撤廃である。(本稿は『週刊朝日』6/4発売号の原文です)2013/06/04 -

日本でも中間層の職がなくなる?――リンダ・グラットン教授と考える仕事の未来――先進国の人間にとって、グローバル化は新市場開拓のチャンスである一方、雇用を失うリスクとも背中合わせだ。欧州では若年層の失業問題が深刻化しており、中間層の仕事の多くは、新興国の人材やテクノロジーに奪われている。国同士の壁がなくなる現状にどう対応すべきか。話題のビジネス書『ワーク・シフト』の著者で、ロンドン・ビジネススクール教授のリンダ・グラットン氏と、『10年後に食える仕事食えない仕事』の著者で、ジャーナリストの渡邉正裕氏が、正反対の主張をぶつけ合った。(『週刊東洋経済』2013年3/2号に収録、解説記事はこちら参照)2013/04/11

日本でも中間層の職がなくなる?――リンダ・グラットン教授と考える仕事の未来――先進国の人間にとって、グローバル化は新市場開拓のチャンスである一方、雇用を失うリスクとも背中合わせだ。欧州では若年層の失業問題が深刻化しており、中間層の仕事の多くは、新興国の人材やテクノロジーに奪われている。国同士の壁がなくなる現状にどう対応すべきか。話題のビジネス書『ワーク・シフト』の著者で、ロンドン・ビジネススクール教授のリンダ・グラットン氏と、『10年後に食える仕事食えない仕事』の著者で、ジャーナリストの渡邉正裕氏が、正反対の主張をぶつけ合った。(『週刊東洋経済』2013年3/2号に収録、解説記事はこちら参照)2013/04/11 -

60代以上でも稼げる仕事、60歳で切られる仕事55歳だった定年を「60歳以上」に義務化した法律は1998年の施行だった。それから15年、今度は65歳までの雇用を義務化する法律が今月から施行された。一方、ドイツは67歳とすることを決め、スウェーデンは既に67歳。日本は世界一のスピードで高齢化が進んでいるため、団塊ジュニア以降の世代の年金支給開始は「70歳以上」を想定すべきだろう。とはいえ企業は、未来のない60代を理由もなく大事に扱うはずがない。70歳まで現役を続けるうえで、頼れるのは自分だけだ。実は60代以上でも稼げるかは職種により大きく異なるため、今後の仕事選びの重要なポイントとなる。以下、詳しく見ていこう。(本稿は『週刊女性』4月2日発売号掲載のインタビュー記事を改編した)2013/04/08

60代以上でも稼げる仕事、60歳で切られる仕事55歳だった定年を「60歳以上」に義務化した法律は1998年の施行だった。それから15年、今度は65歳までの雇用を義務化する法律が今月から施行された。一方、ドイツは67歳とすることを決め、スウェーデンは既に67歳。日本は世界一のスピードで高齢化が進んでいるため、団塊ジュニア以降の世代の年金支給開始は「70歳以上」を想定すべきだろう。とはいえ企業は、未来のない60代を理由もなく大事に扱うはずがない。70歳まで現役を続けるうえで、頼れるのは自分だけだ。実は60代以上でも稼げるかは職種により大きく異なるため、今後の仕事選びの重要なポイントとなる。以下、詳しく見ていこう。(本稿は『週刊女性』4月2日発売号掲載のインタビュー記事を改編した)2013/04/08 -

協力依頼:ユニクロ、ワタミの現役社員・元社員の方々へユニクロやワタミに代表される小売・外食産業は、競争環境が厳しいなかで無理やり企業利益を増やすために現場社員が疲弊をきわめており、過労死・過労自殺、パワハラ、うつ、長時間の避けられないサービス残業、3年で5割に上る高離職率など、異常な労働実態が進行しつつあることが、これまでの取材でもわかってきております。2013/03/16

協力依頼:ユニクロ、ワタミの現役社員・元社員の方々へユニクロやワタミに代表される小売・外食産業は、競争環境が厳しいなかで無理やり企業利益を増やすために現場社員が疲弊をきわめており、過労死・過労自殺、パワハラ、うつ、長時間の避けられないサービス残業、3年で5割に上る高離職率など、異常な労働実態が進行しつつあることが、これまでの取材でもわかってきております。2013/03/16 -

MBA留学で得るもの、失うもの “総額5千万円”の投資対効果は「ワクワクするか」が基準人材市場がグローバル化するなか、日本人のMBA留学は、米国の大学が減少傾向にある一方、欧州の大学は増加傾向にある。2013年卒業組で10人超を数えた大学だけでも、『ロンドンビジネススクール』『バーミンガム』『インシアッド』『IESE』『IE』『HEC』と6校に。なかでもIESE(バルセロナ)は日本人21人と、米国含めた全MBA2013年卒のなかで最多(アクシアム調べ)。今夏より、会社を辞め、1千万円超のローンを組んでまで自費でIESEに留学する社員(26歳)に、その目的や留学準備、選考プロセス、必要経費、そして「20代でサラリーマンを降りるキャリア」の意義について、具体的に聞いた。2013/03/11

MBA留学で得るもの、失うもの “総額5千万円”の投資対効果は「ワクワクするか」が基準人材市場がグローバル化するなか、日本人のMBA留学は、米国の大学が減少傾向にある一方、欧州の大学は増加傾向にある。2013年卒業組で10人超を数えた大学だけでも、『ロンドンビジネススクール』『バーミンガム』『インシアッド』『IESE』『IE』『HEC』と6校に。なかでもIESE(バルセロナ)は日本人21人と、米国含めた全MBA2013年卒のなかで最多(アクシアム調べ)。今夏より、会社を辞め、1千万円超のローンを組んでまで自費でIESEに留学する社員(26歳)に、その目的や留学準備、選考プロセス、必要経費、そして「20代でサラリーマンを降りるキャリア」の意義について、具体的に聞いた。2013/03/11