渡邉正裕記者のプロフィール

最終更新日 : 2023/11/01

渡邉 正裕(わたなべ まさひろ)

- 性別男性

- メールアドレスmasa@mynewsjapan.com

- 生年月1972/05

- その他連絡先messenger FB(実名)

- 住所東京都

- SNS@masa_mynews

- 職業ジャーナリスト/編集長

経歴/コメントなど

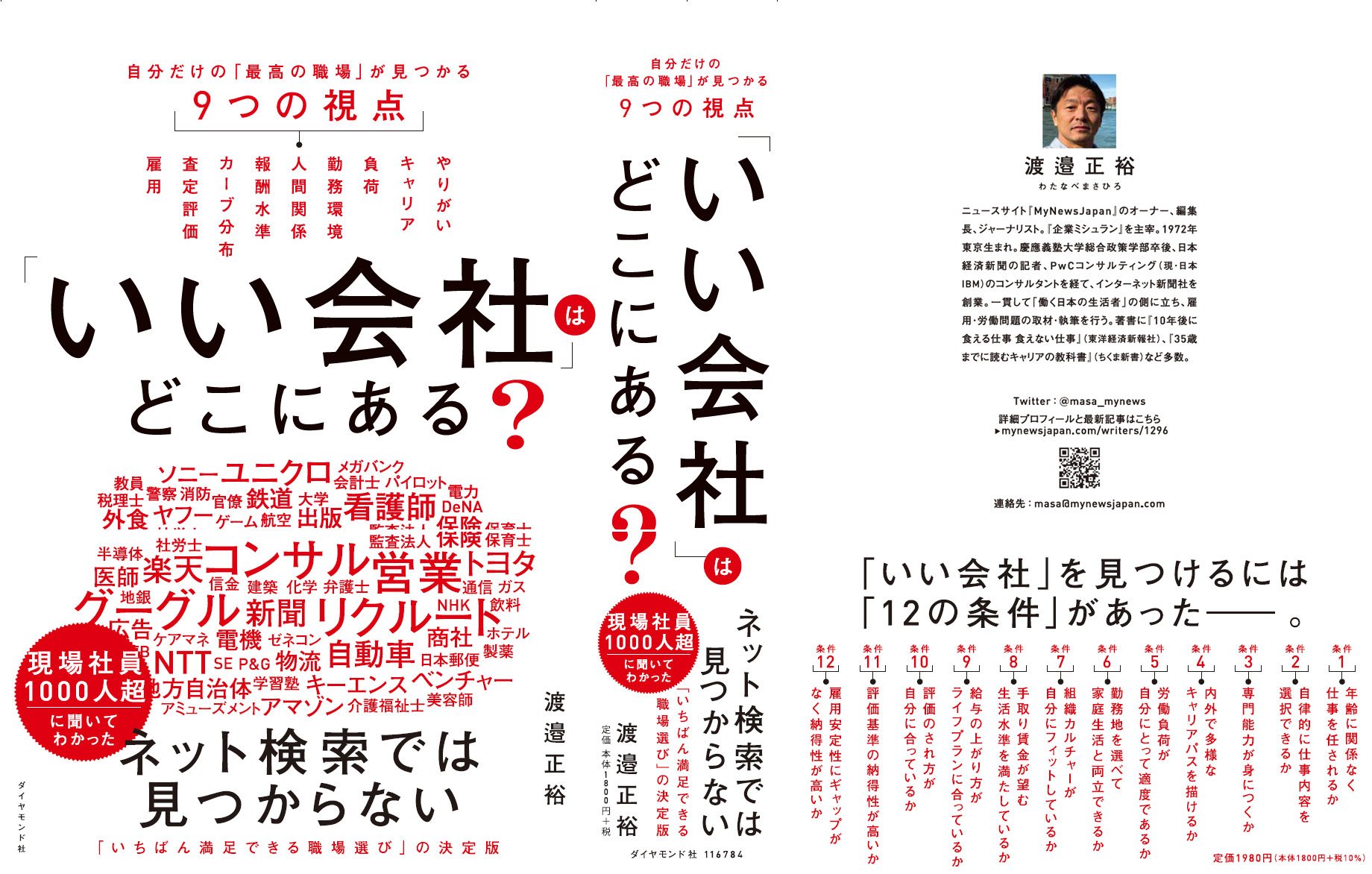

ニュースサイト『MyNewsJapan』のオーナー、編集長、ジャーナリスト。『企業ミシュラン』を主宰。1972年東京生まれ。慶應義塾大学総合政策学部卒後、日本経済新聞の記者、PwCコンサルティング(現・日本IBM)のコンサルタントを経て、インターネット新聞社を創業。2年で単年度黒字化。

一貫して「働く日本の生活者」の立場から、雇用労働問題の取材執筆情報発信を行う。主な著書に『いい会社はどこにある?』(ダイヤモンド社)『10年後に食える仕事 食えない仕事』(東洋経済新報社)『35歳までに読むキャリアの教科書』(ちくま新書)など。講演&セミナーは、労組・私大・都立高・資格学校・キャリア学会・出版社・証券会社など多数。

【時系列】渡邉正裕(わたなべ・まさひろ)

(株)MyNewsJapan社長/編集長/ジャーナリスト。専門は働き手の立場から考える雇用・労働問題。

1992年慶應義塾大学総合政策学部入学。政治学、政策過程論を専攻。ゼミは米国の政治。

1996年同大学卒業後、日本経済新聞記者。1,000本超の記事を日経各媒体に執筆。

1999年10月~2004年10月、IBMビジネスコンサルティングサービス(現・日本IBM)。コンサルタント及びマネージャーとして大企業ホワイトカラーの生産性向上、間接部門の効率化、人件費最適化等を目的とした15のプロジェクトに参画。

2001年3月、日本経済新聞社とその代表者・鶴田卓彦社長(当時)を被告として懲戒処分無効を求め東京地裁に提訴。人事部長と日経産業新聞編集長(いずれも当時)を法廷に引っ張り出し尋問。

2004年2月、起業。現会社の代表取締役に就任。ジャーナリズムを「権力と反対側にいる人たちをクライアントとするコンサルティングビジネス」と考え、コンサルティングのノウハウをジャーナリズムに適用した独立系インターネットメディアMyNewsJapanを創業。将来の日本を担う団塊ジュニア以降の若者世代をターゲット顧客として、ジャーナリズムとコマーシャリズムの両立を目指す。

2004年11月、『これが働きたい会社だ』(幻冬舎)発売。

2005年2月、『これが本当のマスコミだ』(東邦出版)発売。

2005年12月、『企業ミシュラン』(幻冬舎)発売。

2006年12月、有料会員1,000人突破。採算ベースに乗せる。

2007年2月、『若者はなぜ「会社選び」に失敗するのか』(東洋経済新報社)発売。8刷3万部。

2007年11月、『トヨタの闇』(ビジネス社、共著)発売。6刷4万1千部。

2007年12月、『週刊東洋経済』巻頭特集「ニュースじゃわからない!政治のホント超図解」を執筆。

2008年4月、『朝まで生テレビ』出演。テーマは 「激論!“新しい貧困”とニッポン」

2008年10月、『やりがいある仕事を市場原理のなかで実現する! 』(光文社)発売。

』(光文社)発売。

2008年12月、 『第2の江原を探せ!』(扶桑社、共著) 発売。

2010年2月、 韓国語版『トヨタの闇』(창해 チャンヘ)発売。

2010年5月、文庫版『トヨタの闇 』(増補版、ちくま文庫)発売。シリーズ6万部発行。

』(増補版、ちくま文庫)発売。シリーズ6万部発行。

2010年10月、『35歳までに読むキャリア(しごとえらび)の教科書 』(ちくま新書)発売。

』(ちくま新書)発売。

2011年3月、『週刊東洋経済』誌上にて『近未来シミュレーション小説「国債バブル崩壊後の社会」 』発表。

2012年2月、『10年後に食える仕事、食えない仕事』(東洋経済新報社)発売。10万部ベストセラーに。

2013年12月、会員2,000人を突破。有料課金モデルの独立系ニュースサイトとして国内初の安定黒字経営に。

2014年12月、患者の立場による医者の口コミサイト『イシャログ』歯医者編をリリース。

2020年2月、『10年後に食える仕事、食えない仕事 AI、ロボット化で変わる職のカタチ』(東洋経済新報社)発売。

2022年11月、『いい会社はどこにある?』(ダイヤモンド社)発売。

雇用労働分野にて政策決定に関与するのが中長期的なキャリアビジョン。

■紙媒体での紹介、及び配信履歴は、ここ に掲載。

→田原総一朗『逆風を追い風に変えた19人の底力』

→佐々木俊尚「企業タブーに挑戦する徹底現場主義のニュースサイト」

→サイゾー「タブーなきニュースサイトから、社会改革に挑む男」

■旅日記は こちら

|

【時系列】渡邉正裕(わたなべ・まさひろ)

(株)MyNewsJapan社長/編集長/ジャーナリスト。専門は働き手の立場から考える雇用・労働問題。

1992年慶應義塾大学総合政策学部入学。政治学、政策過程論を専攻。ゼミは米国の政治。

1996年同大学卒業後、日本経済新聞記者。1,000本超の記事を日経各媒体に執筆。

1999年10月~2004年10月、IBMビジネスコンサルティングサービス(現・日本IBM)。コンサルタント及びマネージャーとして大企業ホワイトカラーの生産性向上、間接部門の効率化、人件費最適化等を目的とした15のプロジェクトに参画。

2001年3月、日本経済新聞社とその代表者・鶴田卓彦社長(当時)を被告として懲戒処分無効を求め東京地裁に提訴。人事部長と日経産業新聞編集長(いずれも当時)を法廷に引っ張り出し尋問。

2004年2月、起業。現会社の代表取締役に就任。ジャーナリズムを「権力と反対側にいる人たちをクライアントとするコンサルティングビジネス」と考え、コンサルティングのノウハウをジャーナリズムに適用した独立系インターネットメディアMyNewsJapanを創業。将来の日本を担う団塊ジュニア以降の若者世代をターゲット顧客として、ジャーナリズムとコマーシャリズムの両立を目指す。

2004年11月、『これが働きたい会社だ』(幻冬舎)発売。

2005年2月、『これが本当のマスコミだ』(東邦出版)発売。

2005年12月、『企業ミシュラン』(幻冬舎)発売。

2006年12月、有料会員1,000人突破。採算ベースに乗せる。

2007年2月、『若者はなぜ「会社選び」に失敗するのか』(東洋経済新報社)発売。8刷3万部。

2007年11月、『トヨタの闇』(ビジネス社、共著)発売。6刷4万1千部。

2007年12月、『週刊東洋経済』巻頭特集「ニュースじゃわからない!政治のホント超図解」を執筆。

2008年4月、『朝まで生テレビ』出演。テーマは 「激論!“新しい貧困”とニッポン」

2008年10月、『やりがいある仕事を市場原理のなかで実現する!

2008年12月、 『第2の江原を探せ!』(扶桑社、共著) 発売。

2010年2月、 韓国語版『トヨタの闇』(창해 チャンヘ)発売。

2010年5月、文庫版『トヨタの闇

2010年10月、『35歳までに読むキャリア(しごとえらび)の教科書

2011年3月、『週刊東洋経済』誌上にて『近未来シミュレーション小説「国債バブル崩壊後の社会」 』発表。

2012年2月、『10年後に食える仕事、食えない仕事』(東洋経済新報社)発売。10万部ベストセラーに。

2013年12月、会員2,000人を突破。有料課金モデルの独立系ニュースサイトとして国内初の安定黒字経営に。

2014年12月、患者の立場による医者の口コミサイト『イシャログ』歯医者編をリリース。

2020年2月、『10年後に食える仕事、食えない仕事 AI、ロボット化で変わる職のカタチ』(東洋経済新報社)発売。

2022年11月、『いい会社はどこにある?』(ダイヤモンド社)発売。

雇用労働分野にて政策決定に関与するのが中長期的なキャリアビジョン。

■紙媒体での紹介、及び配信履歴は、ここ に掲載。

→田原総一朗『逆風を追い風に変えた19人の底力』

→佐々木俊尚「企業タブーに挑戦する徹底現場主義のニュースサイト」

→サイゾー「タブーなきニュースサイトから、社会改革に挑む男」

■旅日記は こちら

■私の新着記事のお知らせメールは、

ここ(個人)

から、ご登録下さい。

■ブログ:編集長ブログ。

ブログの新着お知らせメール登録は

こちら(カテゴリの編集長ブログ)。

■ツイッター:masa_mynews

■連絡先:masa@mynewsjapan.com, 03-5367-1713(会社代表番号),050-3488-3175(FAX)

■企業ミシュランでは常時、取材協力者(インタビュイー)を募集しています!(→連絡フォーム)

渡邉正裕の記事一覧

-

②「手先ジョブ」エリアの職業群――10年後に食える仕事 食えない仕事 テクノロジー編技能集約的で、人間の強みがあるものの、顧客からみたら人間でも機械でもどちらでもよく、技術的に機械化が不可能であるがゆえに人間の業務として永遠に残り続けるものが、「②手先ジョブ」エリアの職業群である。いわば、“消極的人間ジョブ”だ。このエリアのうち、低スキルの仕事には、外国人単純労働者を受け入れている全14業種(農業、建設業、宿泊業、外食業…)のうち介護を除く13業種が、まるまる入る。高度な日本語は問われず、文字通り「人手」が必要で、人手を使ってしかできない――そういう類の仕事である。難易度には濃淡があり、機械やインフラ関連(橋、道路、電気水道…)のメンテ作業のように、知識と熟練を要する作業も含まれる。グローバル化の進展によって、重力のように最低賃金に収れんしていく「重力の世界」、すなわち日本人メリットのない業務の大半は、ここに属する(前著『10年後に食える仕事食えない仕事』参照)。2020/01/02

②「手先ジョブ」エリアの職業群――10年後に食える仕事 食えない仕事 テクノロジー編技能集約的で、人間の強みがあるものの、顧客からみたら人間でも機械でもどちらでもよく、技術的に機械化が不可能であるがゆえに人間の業務として永遠に残り続けるものが、「②手先ジョブ」エリアの職業群である。いわば、“消極的人間ジョブ”だ。このエリアのうち、低スキルの仕事には、外国人単純労働者を受け入れている全14業種(農業、建設業、宿泊業、外食業…)のうち介護を除く13業種が、まるまる入る。高度な日本語は問われず、文字通り「人手」が必要で、人手を使ってしかできない――そういう類の仕事である。難易度には濃淡があり、機械やインフラ関連(橋、道路、電気水道…)のメンテ作業のように、知識と熟練を要する作業も含まれる。グローバル化の進展によって、重力のように最低賃金に収れんしていく「重力の世界」、すなわち日本人メリットのない業務の大半は、ここに属する(前著『10年後に食える仕事食えない仕事』参照)。2020/01/02 -

①「ロボティクス失業」エリアの職業群(下)――10年後に食える仕事 食えない仕事 テクノロジー編人間を運ぶバスのほうも高速道路なら可能かというと、荷物を運ぶトラックとは全く事情が異なる。人間は体調を崩したり喧嘩を始めたり、人質をとって立て籠もったりもするが(※2000年の西鉄バスジャック事件など)、モノは大人しく文句も言わず勝手に動かない。人間を載せる長距離バスを無人運転で走らせるとなると、乗客の安全面・心理面でのハードルもクリアしなければならない。50人、100人規模が乗れば、新幹線と同じ理屈(急病人対応、事故対応…)で、運転は自動化しても、緊急時のイレギュラー対応要員としての車掌が1人、不可欠となる。2019/12/31

①「ロボティクス失業」エリアの職業群(下)――10年後に食える仕事 食えない仕事 テクノロジー編人間を運ぶバスのほうも高速道路なら可能かというと、荷物を運ぶトラックとは全く事情が異なる。人間は体調を崩したり喧嘩を始めたり、人質をとって立て籠もったりもするが(※2000年の西鉄バスジャック事件など)、モノは大人しく文句も言わず勝手に動かない。人間を載せる長距離バスを無人運転で走らせるとなると、乗客の安全面・心理面でのハードルもクリアしなければならない。50人、100人規模が乗れば、新幹線と同じ理屈(急病人対応、事故対応…)で、運転は自動化しても、緊急時のイレギュラー対応要員としての車掌が1人、不可欠となる。2019/12/31 -

①「ロボティクス失業」エリアの職業群(上)――10年後に食える仕事 食えない仕事 テクノロジー編本章では、前章までの「人間の強み、AIの強み」をもとに、「10~20年後、テクノロジーの変化によって各職業がどのような影響を受けているか」をマッピングする。この段階では、政府の規制や既得権者たちによる妨害など、社会の発展を妨げる各種阻害要因はひとまず考慮せず、そちらは次章でまとめて解説する。2019/12/20

①「ロボティクス失業」エリアの職業群(上)――10年後に食える仕事 食えない仕事 テクノロジー編本章では、前章までの「人間の強み、AIの強み」をもとに、「10~20年後、テクノロジーの変化によって各職業がどのような影響を受けているか」をマッピングする。この段階では、政府の規制や既得権者たちによる妨害など、社会の発展を妨げる各種阻害要因はひとまず考慮せず、そちらは次章でまとめて解説する。2019/12/20 -

NHK、大卒全員が年功序列で最低1500万まで出世のお手盛り待遇「平均的な出世でも年収1700万円までは到達します」――受信料が給与に化け、拡がる官民格差NHK正規職員の待遇は民間平均(440万円)の2.5倍で、平均1100万円弱。全国紙の上位3社(朝日・日経・読売)と並ぶ。公共放送としての使命を果たし、かつ第三者がそれを監視する体制が整っていれば問題ない水準といえるが、頭数は全メディアのなかで一番多い。なかでも予算と人員が最も割かれている報道部門は、その割に大企業や政府を監視する公共性を有した報道は見当たらず、「スクープといえば文春」が日本の定番。むしろ森友事件をスクープした記者が退職に追い込まれるなど、あからさまな“忖度報道”で有害さのほうが目立つ。人数も給料も半分程度に縮小したほうが国民のためではないか――労組活動にも従事していた元職員に、前回に続き、内部の実情を聞いた。2019/12/03

-

「AI・ロボットの強み」が活かせる仕事の条件――10年後に食える仕事 食えない仕事 テクノロジー編近年、単純定型繰り返し業務だけにとどまらず、囲碁将棋の打ち手に代表される、複雑な業務でも人間を超えたAI。では、どのような仕事なら、AI&ロボットのほうが人間よりも得意なのか。これはかなり明確だ。以下3つの要件を満たす業務だけ、である。①業務に必要十分な情報を「デジタル形式」で取得できる②AIが分析できる範囲内である(指数的爆発を起こさない)③物理的に執行環境が整備されている2019/11/30

「AI・ロボットの強み」が活かせる仕事の条件――10年後に食える仕事 食えない仕事 テクノロジー編近年、単純定型繰り返し業務だけにとどまらず、囲碁将棋の打ち手に代表される、複雑な業務でも人間を超えたAI。では、どのような仕事なら、AI&ロボットのほうが人間よりも得意なのか。これはかなり明確だ。以下3つの要件を満たす業務だけ、である。①業務に必要十分な情報を「デジタル形式」で取得できる②AIが分析できる範囲内である(指数的爆発を起こさない)③物理的に執行環境が整備されている2019/11/30 -

上司のパワハラを許せず辞めたNHK元職員が分析「組織に魂を売った人だけが残り、ジャーナリズムに理想を持っていた人ほど去っていきます」就活時に単行本「若者はなぜ『会社選び』に失敗するのか」をバイブルとして熟読して就職活動に挑んで以来、10年以上愛読していたという、元NHK職員(2018年退職、東大卒)。理想を抱いてNHKに入ったものの、実際に3つの拠点で働いてみて分かったことは、「NHKとかジャーナリズムに理想を持っていた人ほど、会社を去って行っているように見えましたし、逆に言えば、組織に魂を売った人だけが残っているように見えました」。そんなNHKで感じた理想と現実、退職に至った理由等について、現場で見聞きした話を、率直に話して貰った。2019/11/25

上司のパワハラを許せず辞めたNHK元職員が分析「組織に魂を売った人だけが残り、ジャーナリズムに理想を持っていた人ほど去っていきます」就活時に単行本「若者はなぜ『会社選び』に失敗するのか」をバイブルとして熟読して就職活動に挑んで以来、10年以上愛読していたという、元NHK職員(2018年退職、東大卒)。理想を抱いてNHKに入ったものの、実際に3つの拠点で働いてみて分かったことは、「NHKとかジャーナリズムに理想を持っていた人ほど、会社を去って行っているように見えましたし、逆に言えば、組織に魂を売った人だけが残っているように見えました」。そんなNHKで感じた理想と現実、退職に至った理由等について、現場で見聞きした話を、率直に話して貰った。2019/11/25 -

「人間の強み」が不可欠な仕事の条件――10年後に食える仕事 食えない仕事 テクノロジー編労働力人口の減少と人手がかかる高齢化が同時進行するため、テクノロジー(IT、AI、ロボティクス…)を活用した自動化を急速に進めなければ社会が回らなくなるのが、2020年以降の日本だ。機械と競合する分野の仕事は、急速に人間から機械に代替され、人間は別の業務や別の職種に吸収されていく。たとえば「検針員」という仕事は、東京電力が2020年までに全戸にスマートメーターを設置することで、人間の手から離れ、通信で自動的にデータを取得する方式に移行。明治時代から150年近く続いた電気の「検針員」という職業が、丸ごと消滅に向かう。ガスや水道の検針も同じ道を歩むことになる。2019/11/18

「人間の強み」が不可欠な仕事の条件――10年後に食える仕事 食えない仕事 テクノロジー編労働力人口の減少と人手がかかる高齢化が同時進行するため、テクノロジー(IT、AI、ロボティクス…)を活用した自動化を急速に進めなければ社会が回らなくなるのが、2020年以降の日本だ。機械と競合する分野の仕事は、急速に人間から機械に代替され、人間は別の業務や別の職種に吸収されていく。たとえば「検針員」という仕事は、東京電力が2020年までに全戸にスマートメーターを設置することで、人間の手から離れ、通信で自動的にデータを取得する方式に移行。明治時代から150年近く続いた電気の「検針員」という職業が、丸ごと消滅に向かう。ガスや水道の検針も同じ道を歩むことになる。2019/11/18 -

NHK東大卒元経理が解説する、N国・立花孝志党首という“モンスター”が産み出された背景――「秀吉的」で「賢くて弁が立つヤンキー」が出世する前近代的組織風土昨年までNHK職員として勤務していた東大卒の30代男性から、連絡を貰った。NHKでの仕事は経理を中心とした事務畑で「昨今ニュースをにぎわせている『NHKから国民を守る党』の立花氏と同じ」。つまり、立花氏の後輩にあたるという。「彼ほどではありませんが、NHKに理想を求めて入り、挫折し、しかしまだ愛着はあるが故にNHKに物申したい、という気持ちは分かる気がしており、取材をお受けしてご協力できることがあればと思い、連絡させていただきました」。公党の党首として億単位の政党助成金を得るまでになったN国党・立花孝志氏は、NHKのどういう構造や境遇から産み出されたのか。その内部事情を聞いた。2019/11/14

NHK東大卒元経理が解説する、N国・立花孝志党首という“モンスター”が産み出された背景――「秀吉的」で「賢くて弁が立つヤンキー」が出世する前近代的組織風土昨年までNHK職員として勤務していた東大卒の30代男性から、連絡を貰った。NHKでの仕事は経理を中心とした事務畑で「昨今ニュースをにぎわせている『NHKから国民を守る党』の立花氏と同じ」。つまり、立花氏の後輩にあたるという。「彼ほどではありませんが、NHKに理想を求めて入り、挫折し、しかしまだ愛着はあるが故にNHKに物申したい、という気持ちは分かる気がしており、取材をお受けしてご協力できることがあればと思い、連絡させていただきました」。公党の党首として億単位の政党助成金を得るまでになったN国党・立花孝志氏は、NHKのどういう構造や境遇から産み出されたのか。その内部事情を聞いた。2019/11/14 -

テクノロジー進化と労働市場変化――10年後に食える仕事 食えない仕事 テクノロジー編この章では、直近で仕事のあり方にインパクトを与えうるテクノロジーがどう進化しつつあり、それが「日本の」労働市場が抱える各種課題(少子高齢化、低い労働生産性、安い賃金、増える非正規雇用…)とどう関係しているのか、というマクロの話を述べる。基本的な事実なので、この2行で内容をイメージできた人は、まるごと読み飛ばして構わない。2019/10/31

テクノロジー進化と労働市場変化――10年後に食える仕事 食えない仕事 テクノロジー編この章では、直近で仕事のあり方にインパクトを与えうるテクノロジーがどう進化しつつあり、それが「日本の」労働市場が抱える各種課題(少子高齢化、低い労働生産性、安い賃金、増える非正規雇用…)とどう関係しているのか、というマクロの話を述べる。基本的な事実なので、この2行で内容をイメージできた人は、まるごと読み飛ばして構わない。2019/10/31 -

電通新聞局・吉野純局長逮捕 同世代OBが語る「変わらぬ“既得権益マッチョパワハラ村”の体質」電通・新聞局の吉野純局長が、ラグビー・ワールドカップの日本―スコットランド戦を観戦後、警備員の男性に暴力を振るったとして10月13日に逮捕されていたことがわかった。酒を飲み、観客誘導用の柵に体当たりしてズラし、前の人を追い抜こうとしたところ、それを見たアルバイトの大学生警備員が吉野氏を注意。逆ギレした吉野氏が、警備員の左頬を右手で叩いた、という暴行容疑だ。衆人環視のもとでのことで、事実関係を否定するのは難しそうである。吉野氏は、今大会のマーケティングなどを担当している大会関係者だった。過労死事件を繰り返してきた歴史を持ち、体育会系・軍隊的で知られる電通カルチャーを象徴する事件ともいえるが、なぜ電通では暴力的な人物が重要ポストに出世してしまうのか。吉野容疑者(平成3年入社)の1年上の代にあたる電通OBで、2016年末に電通を早期退職して転職した人物に、話を聞いた。2019/10/17

電通新聞局・吉野純局長逮捕 同世代OBが語る「変わらぬ“既得権益マッチョパワハラ村”の体質」電通・新聞局の吉野純局長が、ラグビー・ワールドカップの日本―スコットランド戦を観戦後、警備員の男性に暴力を振るったとして10月13日に逮捕されていたことがわかった。酒を飲み、観客誘導用の柵に体当たりしてズラし、前の人を追い抜こうとしたところ、それを見たアルバイトの大学生警備員が吉野氏を注意。逆ギレした吉野氏が、警備員の左頬を右手で叩いた、という暴行容疑だ。衆人環視のもとでのことで、事実関係を否定するのは難しそうである。吉野氏は、今大会のマーケティングなどを担当している大会関係者だった。過労死事件を繰り返してきた歴史を持ち、体育会系・軍隊的で知られる電通カルチャーを象徴する事件ともいえるが、なぜ電通では暴力的な人物が重要ポストに出世してしまうのか。吉野容疑者(平成3年入社)の1年上の代にあたる電通OBで、2016年末に電通を早期退職して転職した人物に、話を聞いた。2019/10/17 -

「労働生産性が高くて当然」なサービス砂漠大国ドイツの国内産業休みが少なく労働時間が長い日本は、「時間あたりの労働生産性」がG7(主要先進7カ国)で長らく、最下位を定位置としている。一方のドイツは、米国に次ぐ2位で、日本の対極にある。時間あたり労働生産性が上昇しない限り、時給換算の給料は上がらない。ドイツの労働者は、土日以外に年間の有休が42日あって全消化が一般的で、2~3週間のバカンスも普通にとれる。当然、年間の労働時間が1356時間(日本は1710時間=OECD調査、パートも含む平均)と短い。これだけ休んで、これだけ短い労働時間でも、生産性が高いため、日本よりも1人あたりGDPが23%も高い。そのカラクリは、どうなっているのか――が本稿のテーマだ。2019/09/24

-

ドイツの脱力系鉄道会社・ドイチェバーン(DB)から見える“働き方改革”の論点「大げさでなく、50%くらいの確率で時刻表通りじゃないので、列車は遅延する前提で後ろの予定を考えたほうがよいです」「予定されていた便自体が突然、なくなることもあります」「急な変更もドイツ語のアナウンスしかないので、周りの乗客をよく観察して一緒に動いて下さい」「停車したままエアコンもきかず、列車内がサウナになります」――。欧州に住む知人が口々に忠告してくれた、ドイツの国鉄・ドイチェバーン(DB、ドイツ鉄道)。ドイツ連邦共和国が100%の株を持つ、日本でいうところの昔の国鉄だ。都市間の移動はDBのICE(Intercity-Express、ドイツ版新幹線)に頼らざるを得ないので長距離だけで6回乗ったが、確かに時間通りに着いたのは半分くらいだった。2019/09/20

ドイツの脱力系鉄道会社・ドイチェバーン(DB)から見える“働き方改革”の論点「大げさでなく、50%くらいの確率で時刻表通りじゃないので、列車は遅延する前提で後ろの予定を考えたほうがよいです」「予定されていた便自体が突然、なくなることもあります」「急な変更もドイツ語のアナウンスしかないので、周りの乗客をよく観察して一緒に動いて下さい」「停車したままエアコンもきかず、列車内がサウナになります」――。欧州に住む知人が口々に忠告してくれた、ドイツの国鉄・ドイチェバーン(DB、ドイツ鉄道)。ドイツ連邦共和国が100%の株を持つ、日本でいうところの昔の国鉄だ。都市間の移動はDBのICE(Intercity-Express、ドイツ版新幹線)に頼らざるを得ないので長距離だけで6回乗ったが、確かに時間通りに着いたのは半分くらいだった。2019/09/20 -

続・戦争展示の意義――「博物館は加害国内に」「被害側視点の情報を加害側も共有」、情報ギャップを埋める複眼思考ソリューション戦時下の悲惨さを後世にどう伝えるかは、学生時代に「戦争展示の意義」と題してカンボジア(KILLINGFIELD、ツールスレー博物館)とベトナム(戦争記念博物館)を見て書いている。就活が6月の青田刈りで内定し翌年4月から記者をやることになり、当時は8月にも再び正規試験を形式的に受ける二重構造で(青田28人、正規ルート2人だった)、そういう意味のない机上作業を新聞社がやることに反対だったこともあり、人事部長に「なるべく現場を見ておきたい、レポートは出す」等と伝え旅に出た(リンク先記事含め10本ほど出した)結果、配属が一人だけ東京から一番遠い博多の西部支社になり、「おぅ、アジアに少し近くなったじゃないか!」と人事部次長から嫌味を言われたのは懐かしい思い出である。2019/09/18

続・戦争展示の意義――「博物館は加害国内に」「被害側視点の情報を加害側も共有」、情報ギャップを埋める複眼思考ソリューション戦時下の悲惨さを後世にどう伝えるかは、学生時代に「戦争展示の意義」と題してカンボジア(KILLINGFIELD、ツールスレー博物館)とベトナム(戦争記念博物館)を見て書いている。就活が6月の青田刈りで内定し翌年4月から記者をやることになり、当時は8月にも再び正規試験を形式的に受ける二重構造で(青田28人、正規ルート2人だった)、そういう意味のない机上作業を新聞社がやることに反対だったこともあり、人事部長に「なるべく現場を見ておきたい、レポートは出す」等と伝え旅に出た(リンク先記事含め10本ほど出した)結果、配属が一人だけ東京から一番遠い博多の西部支社になり、「おぅ、アジアに少し近くなったじゃないか!」と人事部次長から嫌味を言われたのは懐かしい思い出である。2019/09/18 -

「4人に1人」ドイツに移民が殺到するドイチェ・ドリームを実感したゲマインシャフトなガーデン2019/09/16

「4人に1人」ドイツに移民が殺到するドイチェ・ドリームを実感したゲマインシャフトなガーデン2019/09/16 -

PayPay営業のショボすぎるインセンティブ設定――1件獲得あたり833円、魅力ない正社員登用、不正続出するコンプラ崩壊カルチャー「いま離職率がスゴいから、全国的に。1200人くらいいたのが、700人くらいになってて」(拠点長)――。会社設立8か月の今年2月時点で、既に500人ほどが会社を去ったという“超スピード回転営業”のPayPay。その営業拠点は、いつでも撤退できるよう、ソフトバンクグループ出資のレンタルオフィス『WeWork』が中心だ。この“ほとんど使い捨て状態”の背景には、非正規で3か月後にクビにできるのをよいことに、誰でもOKといわんばかりの低ハードル採用で人材の質が低すぎることに加え、デキる人にとっては頑張って数字を挙げてもコミッションは少なく、インセンティブ制度や正社員登用の魅力に欠けるという、働き手本位とは到底いえない制度設計の問題もありそうだ。昨年、ヤフーに入社しPayPay出向となった男性に内部事情を聞いた。2019/09/15

PayPay営業のショボすぎるインセンティブ設定――1件獲得あたり833円、魅力ない正社員登用、不正続出するコンプラ崩壊カルチャー「いま離職率がスゴいから、全国的に。1200人くらいいたのが、700人くらいになってて」(拠点長)――。会社設立8か月の今年2月時点で、既に500人ほどが会社を去ったという“超スピード回転営業”のPayPay。その営業拠点は、いつでも撤退できるよう、ソフトバンクグループ出資のレンタルオフィス『WeWork』が中心だ。この“ほとんど使い捨て状態”の背景には、非正規で3か月後にクビにできるのをよいことに、誰でもOKといわんばかりの低ハードル採用で人材の質が低すぎることに加え、デキる人にとっては頑張って数字を挙げてもコミッションは少なく、インセンティブ制度や正社員登用の魅力に欠けるという、働き手本位とは到底いえない制度設計の問題もありそうだ。昨年、ヤフーに入社しPayPay出向となった男性に内部事情を聞いた。2019/09/15 -

「支払いのスムーズさ」がビリのPayPay、インド系の利用者視点欠如とユーザー軽視なリクルートっぽさ2019/09/15

-

ルポ:信用経済の現場――ドイツの信用乗車方式、オランダの信用レジ&ハンディ端末決済、そしてAIと行政の役割ドイツの鉄道には、改札口がない。ドイツ版の新幹線(ICE=Intercity-Express)にも、快速列車(RE)にも、普通列車(RB)にも、地下鉄(Sバーン、Uバーン)にも、トラムもバスも、すべてにおいて、改札口はない。いわゆる「信用乗車方式」で、オーストリアやスイスでも採用されているそうだが、両国には行ったことがなく、私は今回、はじめて遭遇した。2019/09/14

ルポ:信用経済の現場――ドイツの信用乗車方式、オランダの信用レジ&ハンディ端末決済、そしてAIと行政の役割ドイツの鉄道には、改札口がない。ドイツ版の新幹線(ICE=Intercity-Express)にも、快速列車(RE)にも、普通列車(RB)にも、地下鉄(Sバーン、Uバーン)にも、トラムもバスも、すべてにおいて、改札口はない。いわゆる「信用乗車方式」で、オーストリアやスイスでも採用されているそうだが、両国には行ったことがなく、私は今回、はじめて遭遇した。2019/09/14 -

早くも5百人辞めた! PayPay営業職が語るソフトバンク式ローラー営業の惨状――突然引き上げられるノルマ、離職率5割、「社員の連れ去り防止」を理由にリアルタイムGPS監視導入2001年に街角の「白いパラソル部隊」で『YAHOO!BB』のADSLモデムを無償配布する一大販促キャンペーンを展開し、日本のブロードバンドインフラ普及に多大な貢献を果たしたソフトバンク。同様にスマホ決済『PayPay』でも3千人規模の営業部隊(うち直接雇用1200人、残りはリクルート等の外部委託)を組織し、全国のお店向けにローラー作戦を展開中だ。2018年度上期に入社した営業職男性に現場の実情を聞くと、“石橋を、叩き割るか見切り発車でとっとと渡ってしまう”ソフトバンクらしさ全開のゴタゴタぶりで、見切り発車&スピード重視の行き当たりばったりな実態が見えてきた。初年度末(第一期入社から11か月め)にあたる今年3月までに、直接雇用だけで500人超が会社を去ったという。2019/09/13

早くも5百人辞めた! PayPay営業職が語るソフトバンク式ローラー営業の惨状――突然引き上げられるノルマ、離職率5割、「社員の連れ去り防止」を理由にリアルタイムGPS監視導入2001年に街角の「白いパラソル部隊」で『YAHOO!BB』のADSLモデムを無償配布する一大販促キャンペーンを展開し、日本のブロードバンドインフラ普及に多大な貢献を果たしたソフトバンク。同様にスマホ決済『PayPay』でも3千人規模の営業部隊(うち直接雇用1200人、残りはリクルート等の外部委託)を組織し、全国のお店向けにローラー作戦を展開中だ。2018年度上期に入社した営業職男性に現場の実情を聞くと、“石橋を、叩き割るか見切り発車でとっとと渡ってしまう”ソフトバンクらしさ全開のゴタゴタぶりで、見切り発車&スピード重視の行き当たりばったりな実態が見えてきた。初年度末(第一期入社から11か月め)にあたる今年3月までに、直接雇用だけで500人超が会社を去ったという。2019/09/13 -

60代70代に働き続けられる仕事――「顧客のロイヤルティー対象が個人」の職業は年齢関係なし自動車部品メーカーに勤務する男性正社員Aさん(51歳)は、週3回、会社帰りに、塾で高校生に英語を教えている。数年前に上司との関係がこじれ、うつ病を患い、出世コースである海外営業部門から、調達部門に異動。残業ゼロで、毎日17時に退社できるようになったのがきっかけだ。もしリストラに遭っても食いつなぐためと、定年後の仕事を模索している。(本稿は『週刊東洋経済』2019年7月13日発売号に配信した「『死ぬまで食える』仕事を探す」の原文です。紙バージョンは紙幅の都合で原文から約3割カットしています)2019/07/14

60代70代に働き続けられる仕事――「顧客のロイヤルティー対象が個人」の職業は年齢関係なし自動車部品メーカーに勤務する男性正社員Aさん(51歳)は、週3回、会社帰りに、塾で高校生に英語を教えている。数年前に上司との関係がこじれ、うつ病を患い、出世コースである海外営業部門から、調達部門に異動。残業ゼロで、毎日17時に退社できるようになったのがきっかけだ。もしリストラに遭っても食いつなぐためと、定年後の仕事を模索している。(本稿は『週刊東洋経済』2019年7月13日発売号に配信した「『死ぬまで食える』仕事を探す」の原文です。紙バージョンは紙幅の都合で原文から約3割カットしています)2019/07/14 -

ケアマネと警備員の仕事はどう変わるのか――AI時代に食える仕事食えない仕事介護が必要な人と、介護サービスを提供する事業所(ヘルパーや介護福祉士が所属)をつなぎ、調整役となって介護計画を作成・管理するのが、ケアマネージャー(介護支援専門員)だ。少子高齢化で働き手不足が続く見通しで、原則として現場の介護実務は行わないため、60代以降、死ぬまでできる仕事としても有望である。1998年から制度がはじまり、2019年までに、約70万人が資格を取得した。高齢化でニーズは高まる一方なので、今後数十年、くいっぱぐれる心配はなさそうである。2019/07/03

ケアマネと警備員の仕事はどう変わるのか――AI時代に食える仕事食えない仕事介護が必要な人と、介護サービスを提供する事業所(ヘルパーや介護福祉士が所属)をつなぎ、調整役となって介護計画を作成・管理するのが、ケアマネージャー(介護支援専門員)だ。少子高齢化で働き手不足が続く見通しで、原則として現場の介護実務は行わないため、60代以降、死ぬまでできる仕事としても有望である。1998年から制度がはじまり、2019年までに、約70万人が資格を取得した。高齢化でニーズは高まる一方なので、今後数十年、くいっぱぐれる心配はなさそうである。2019/07/03