渡邉正裕記者のプロフィール

最終更新日 : 2023/11/01

渡邉 正裕(わたなべ まさひろ)

- 性別男性

- メールアドレスmasa@mynewsjapan.com

- 生年月1972/05

- その他連絡先messenger FB(実名)

- 住所東京都

- SNS@masa_mynews

- 職業ジャーナリスト/編集長

経歴/コメントなど

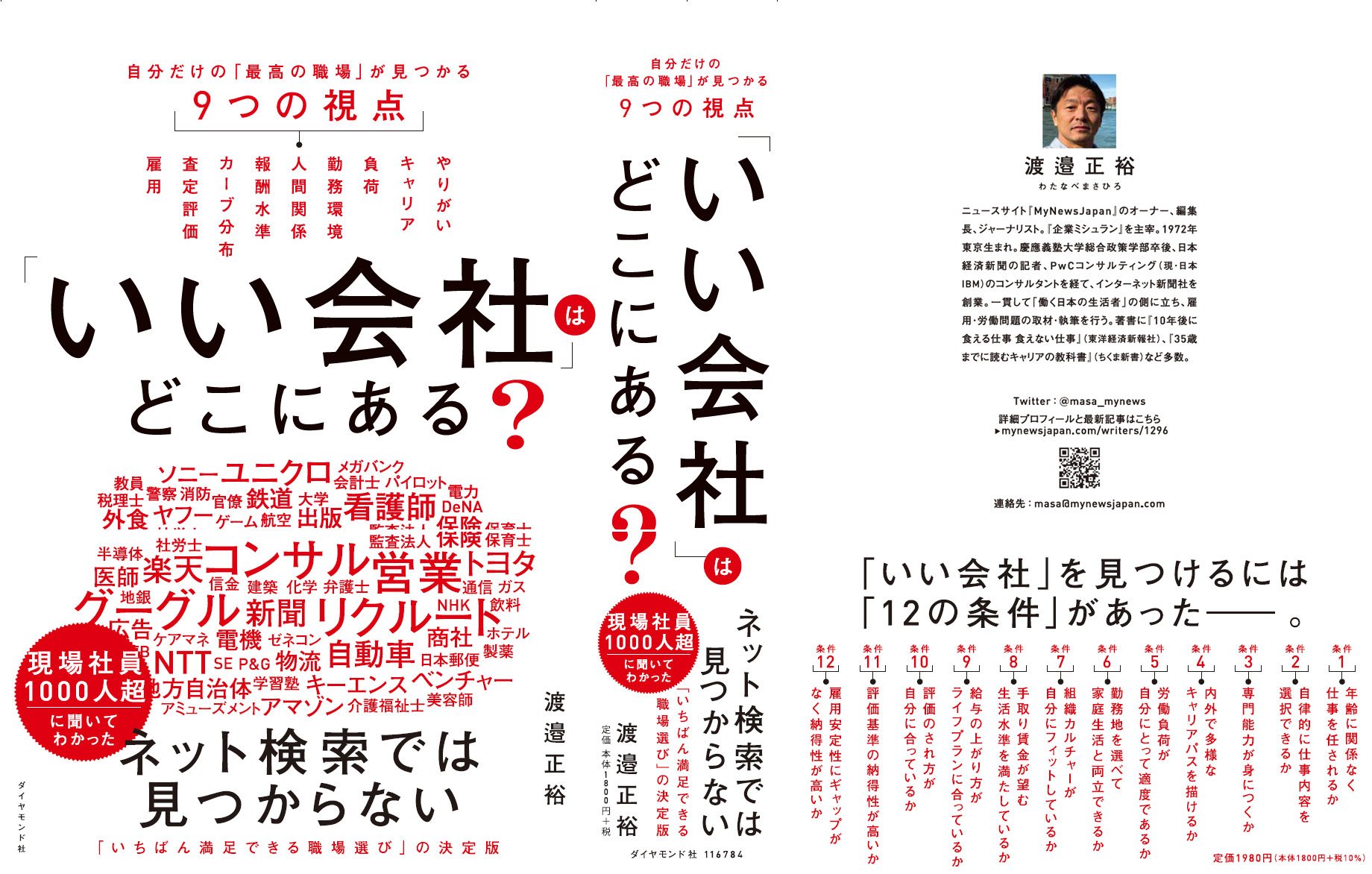

ニュースサイト『MyNewsJapan』のオーナー、編集長、ジャーナリスト。『企業ミシュラン』を主宰。1972年東京生まれ。慶應義塾大学総合政策学部卒後、日本経済新聞の記者、PwCコンサルティング(現・日本IBM)のコンサルタントを経て、インターネット新聞社を創業。2年で単年度黒字化。

一貫して「働く日本の生活者」の立場から、雇用労働問題の取材執筆情報発信を行う。主な著書に『いい会社はどこにある?』(ダイヤモンド社)『10年後に食える仕事 食えない仕事』(東洋経済新報社)『35歳までに読むキャリアの教科書』(ちくま新書)など。講演&セミナーは、労組・私大・都立高・資格学校・キャリア学会・出版社・証券会社など多数。

【時系列】渡邉正裕(わたなべ・まさひろ)

(株)MyNewsJapan社長/編集長/ジャーナリスト。専門は働き手の立場から考える雇用・労働問題。

1992年慶應義塾大学総合政策学部入学。政治学、政策過程論を専攻。ゼミは米国の政治。

1996年同大学卒業後、日本経済新聞記者。1,000本超の記事を日経各媒体に執筆。

1999年10月~2004年10月、IBMビジネスコンサルティングサービス(現・日本IBM)。コンサルタント及びマネージャーとして大企業ホワイトカラーの生産性向上、間接部門の効率化、人件費最適化等を目的とした15のプロジェクトに参画。

2001年3月、日本経済新聞社とその代表者・鶴田卓彦社長(当時)を被告として懲戒処分無効を求め東京地裁に提訴。人事部長と日経産業新聞編集長(いずれも当時)を法廷に引っ張り出し尋問。

2004年2月、起業。現会社の代表取締役に就任。ジャーナリズムを「権力と反対側にいる人たちをクライアントとするコンサルティングビジネス」と考え、コンサルティングのノウハウをジャーナリズムに適用した独立系インターネットメディアMyNewsJapanを創業。将来の日本を担う団塊ジュニア以降の若者世代をターゲット顧客として、ジャーナリズムとコマーシャリズムの両立を目指す。

2004年11月、『これが働きたい会社だ』(幻冬舎)発売。

2005年2月、『これが本当のマスコミだ』(東邦出版)発売。

2005年12月、『企業ミシュラン』(幻冬舎)発売。

2006年12月、有料会員1,000人突破。採算ベースに乗せる。

2007年2月、『若者はなぜ「会社選び」に失敗するのか』(東洋経済新報社)発売。8刷3万部。

2007年11月、『トヨタの闇』(ビジネス社、共著)発売。6刷4万1千部。

2007年12月、『週刊東洋経済』巻頭特集「ニュースじゃわからない!政治のホント超図解」を執筆。

2008年4月、『朝まで生テレビ』出演。テーマは 「激論!“新しい貧困”とニッポン」

2008年10月、『やりがいある仕事を市場原理のなかで実現する! 』(光文社)発売。

』(光文社)発売。

2008年12月、 『第2の江原を探せ!』(扶桑社、共著) 発売。

2010年2月、 韓国語版『トヨタの闇』(창해 チャンヘ)発売。

2010年5月、文庫版『トヨタの闇 』(増補版、ちくま文庫)発売。シリーズ6万部発行。

』(増補版、ちくま文庫)発売。シリーズ6万部発行。

2010年10月、『35歳までに読むキャリア(しごとえらび)の教科書 』(ちくま新書)発売。

』(ちくま新書)発売。

2011年3月、『週刊東洋経済』誌上にて『近未来シミュレーション小説「国債バブル崩壊後の社会」 』発表。

2012年2月、『10年後に食える仕事、食えない仕事』(東洋経済新報社)発売。10万部ベストセラーに。

2013年12月、会員2,000人を突破。有料課金モデルの独立系ニュースサイトとして国内初の安定黒字経営に。

2014年12月、患者の立場による医者の口コミサイト『イシャログ』歯医者編をリリース。

2020年2月、『10年後に食える仕事、食えない仕事 AI、ロボット化で変わる職のカタチ』(東洋経済新報社)発売。

2022年11月、『いい会社はどこにある?』(ダイヤモンド社)発売。

雇用労働分野にて政策決定に関与するのが中長期的なキャリアビジョン。

■紙媒体での紹介、及び配信履歴は、ここ に掲載。

→田原総一朗『逆風を追い風に変えた19人の底力』

→佐々木俊尚「企業タブーに挑戦する徹底現場主義のニュースサイト」

→サイゾー「タブーなきニュースサイトから、社会改革に挑む男」

■旅日記は こちら

|

【時系列】渡邉正裕(わたなべ・まさひろ)

(株)MyNewsJapan社長/編集長/ジャーナリスト。専門は働き手の立場から考える雇用・労働問題。

1992年慶應義塾大学総合政策学部入学。政治学、政策過程論を専攻。ゼミは米国の政治。

1996年同大学卒業後、日本経済新聞記者。1,000本超の記事を日経各媒体に執筆。

1999年10月~2004年10月、IBMビジネスコンサルティングサービス(現・日本IBM)。コンサルタント及びマネージャーとして大企業ホワイトカラーの生産性向上、間接部門の効率化、人件費最適化等を目的とした15のプロジェクトに参画。

2001年3月、日本経済新聞社とその代表者・鶴田卓彦社長(当時)を被告として懲戒処分無効を求め東京地裁に提訴。人事部長と日経産業新聞編集長(いずれも当時)を法廷に引っ張り出し尋問。

2004年2月、起業。現会社の代表取締役に就任。ジャーナリズムを「権力と反対側にいる人たちをクライアントとするコンサルティングビジネス」と考え、コンサルティングのノウハウをジャーナリズムに適用した独立系インターネットメディアMyNewsJapanを創業。将来の日本を担う団塊ジュニア以降の若者世代をターゲット顧客として、ジャーナリズムとコマーシャリズムの両立を目指す。

2004年11月、『これが働きたい会社だ』(幻冬舎)発売。

2005年2月、『これが本当のマスコミだ』(東邦出版)発売。

2005年12月、『企業ミシュラン』(幻冬舎)発売。

2006年12月、有料会員1,000人突破。採算ベースに乗せる。

2007年2月、『若者はなぜ「会社選び」に失敗するのか』(東洋経済新報社)発売。8刷3万部。

2007年11月、『トヨタの闇』(ビジネス社、共著)発売。6刷4万1千部。

2007年12月、『週刊東洋経済』巻頭特集「ニュースじゃわからない!政治のホント超図解」を執筆。

2008年4月、『朝まで生テレビ』出演。テーマは 「激論!“新しい貧困”とニッポン」

2008年10月、『やりがいある仕事を市場原理のなかで実現する!

2008年12月、 『第2の江原を探せ!』(扶桑社、共著) 発売。

2010年2月、 韓国語版『トヨタの闇』(창해 チャンヘ)発売。

2010年5月、文庫版『トヨタの闇

2010年10月、『35歳までに読むキャリア(しごとえらび)の教科書

2011年3月、『週刊東洋経済』誌上にて『近未来シミュレーション小説「国債バブル崩壊後の社会」 』発表。

2012年2月、『10年後に食える仕事、食えない仕事』(東洋経済新報社)発売。10万部ベストセラーに。

2013年12月、会員2,000人を突破。有料課金モデルの独立系ニュースサイトとして国内初の安定黒字経営に。

2014年12月、患者の立場による医者の口コミサイト『イシャログ』歯医者編をリリース。

2020年2月、『10年後に食える仕事、食えない仕事 AI、ロボット化で変わる職のカタチ』(東洋経済新報社)発売。

2022年11月、『いい会社はどこにある?』(ダイヤモンド社)発売。

雇用労働分野にて政策決定に関与するのが中長期的なキャリアビジョン。

■紙媒体での紹介、及び配信履歴は、ここ に掲載。

→田原総一朗『逆風を追い風に変えた19人の底力』

→佐々木俊尚「企業タブーに挑戦する徹底現場主義のニュースサイト」

→サイゾー「タブーなきニュースサイトから、社会改革に挑む男」

■旅日記は こちら

■私の新着記事のお知らせメールは、

ここ(個人)

から、ご登録下さい。

■ブログ:編集長ブログ。

ブログの新着お知らせメール登録は

こちら(カテゴリの編集長ブログ)。

■ツイッター:masa_mynews

■連絡先:masa@mynewsjapan.com, 03-5367-1713(会社代表番号),050-3488-3175(FAX)

■企業ミシュランでは常時、取材協力者(インタビュイー)を募集しています!(→連絡フォーム)

渡邉正裕の記事一覧

-

日欧スーパー「冷蔵ジュースコーナー」の差は埋まるのか――イノセント、シャイン&シャイン、ワオコールドプレスに期待すること2021/03/14

日欧スーパー「冷蔵ジュースコーナー」の差は埋まるのか――イノセント、シャイン&シャイン、ワオコールドプレスに期待すること2021/03/14 -

グーグル 人材採用パッケージが問う「これまでの人生」、新卒・中途で“世界一企業”に入る4つのルート文・理とわず、学生に聞く就職先人気で、国内でも世界でも「一位」を定位置とするグーグル。そのサービスは日々の生活で欠かせない便利なものとなり、保有する個人情報は、検索履歴・メール・地図移動履歴と微に入り細に入り、国家をゆうに凌ぐ。AI時代に「宝の山」となるビッグデータを世界で一番持つ会社だ。今回、異なる時期に新卒入社した3名(20代、30歳前後、30代=うち2名は現役)に、じっくり話を聞いた。リクルーターやインターン、「ラリー・チェック」をはじめ、実に人的な手間とコストをかけた、デジタル企業らしからぬアナログな厳選採用ぶりが、急成長の秘密を物語っているようだった。2021/03/09

グーグル 人材採用パッケージが問う「これまでの人生」、新卒・中途で“世界一企業”に入る4つのルート文・理とわず、学生に聞く就職先人気で、国内でも世界でも「一位」を定位置とするグーグル。そのサービスは日々の生活で欠かせない便利なものとなり、保有する個人情報は、検索履歴・メール・地図移動履歴と微に入り細に入り、国家をゆうに凌ぐ。AI時代に「宝の山」となるビッグデータを世界で一番持つ会社だ。今回、異なる時期に新卒入社した3名(20代、30歳前後、30代=うち2名は現役)に、じっくり話を聞いた。リクルーターやインターン、「ラリー・チェック」をはじめ、実に人的な手間とコストをかけた、デジタル企業らしからぬアナログな厳選採用ぶりが、急成長の秘密を物語っているようだった。2021/03/09 -

「フルーツ健康神話」を作れるか――果物消費量が先進国最下位の日本で挑むイノセントのチルドジュース米国には『Naked』(ペプシコ傘下)、欧州には『Innocent』(コカコーラ傘下)。日本以外の先進諸国では、ごく身近なスーパーで、製造~販売までチルド(冷蔵)の濃縮還元ではないストレートスムージーを入手できる。両社とも数人のベンチャーから始まり、巨大な砂糖水グループに買収され勢力を拡大した。だが、四季折々のフルーツがおいしい日本には同種のベンチャーは誕生せず、カゴメや伊藤園の“濃縮還元野菜常温ジュース”の支配が続く。2019年夏、ついにイノセント社が「チルドジュース完全空白地帯」の日本に参入。撤退されたら冬の時代に逆戻りだ。1年半を経た現在の進捗について、同社マーケティングのトップ・加藤さんに聞いた。2021/03/03

「フルーツ健康神話」を作れるか――果物消費量が先進国最下位の日本で挑むイノセントのチルドジュース米国には『Naked』(ペプシコ傘下)、欧州には『Innocent』(コカコーラ傘下)。日本以外の先進諸国では、ごく身近なスーパーで、製造~販売までチルド(冷蔵)の濃縮還元ではないストレートスムージーを入手できる。両社とも数人のベンチャーから始まり、巨大な砂糖水グループに買収され勢力を拡大した。だが、四季折々のフルーツがおいしい日本には同種のベンチャーは誕生せず、カゴメや伊藤園の“濃縮還元野菜常温ジュース”の支配が続く。2019年夏、ついにイノセント社が「チルドジュース完全空白地帯」の日本に参入。撤退されたら冬の時代に逆戻りだ。1年半を経た現在の進捗について、同社マーケティングのトップ・加藤さんに聞いた。2021/03/03 -

「今の濃縮還元ばかりのジュース売り場は、30年前の欧州と同じ」イノセント・オペレーションヘッドに聞く日本市場の未来イノセントのサプライチェーンは、世界中の契約農園の果物が、現地で最小限に加工された状態で、陸路・海路(船便)でオランダ・ロッテルダムの拠点にいったん集約。ブレンディング&ボトリングされ、欧州各国の小売り現場に陸路・海路で輸送されるのがメインの流れだ。日本向けには、ロッテルダムから、さらに長い船旅を経て原料が届き、製造委託先のニッセー(静岡県)がボトリングし、全国の卸・小売りへと流通する。その全工程が10度以下と高コストなチルドチェーン。インドの契約農園で栽培されるマンゴーは、日本直送の場合と比べ、約3倍もの航路を旅するわけで、このままでは末端価格も高止まりそうだ。アジアのオペレーションリーダー・リチャードさんに、原材料調達、「味」の日欧差、日本市場の見通し等を聞いた。2021/02/08

「今の濃縮還元ばかりのジュース売り場は、30年前の欧州と同じ」イノセント・オペレーションヘッドに聞く日本市場の未来イノセントのサプライチェーンは、世界中の契約農園の果物が、現地で最小限に加工された状態で、陸路・海路(船便)でオランダ・ロッテルダムの拠点にいったん集約。ブレンディング&ボトリングされ、欧州各国の小売り現場に陸路・海路で輸送されるのがメインの流れだ。日本向けには、ロッテルダムから、さらに長い船旅を経て原料が届き、製造委託先のニッセー(静岡県)がボトリングし、全国の卸・小売りへと流通する。その全工程が10度以下と高コストなチルドチェーン。インドの契約農園で栽培されるマンゴーは、日本直送の場合と比べ、約3倍もの航路を旅するわけで、このままでは末端価格も高止まりそうだ。アジアのオペレーションリーダー・リチャードさんに、原材料調達、「味」の日欧差、日本市場の見通し等を聞いた。2021/02/08 -

『イノセント』セールスヘッドに聞く日本市場参入 「プレミアム価格で買って貰うためのブランディング予算が全然足りていない」日本市場への新規参入で、予想以上のつまずきを見せた欧州チルドジュースの王者「イノセント」。外資が入り込むうえで、日本の流通・小売り現場では、どこにハードルがあり、消費者はどう反応したのか。新型コロナ禍によってオフィス訪問停止中とのことで、ZOOMで話を聞くことができた。セールスヘッドの中嶋さんは、「『プレミアム果汁飲料』カテゴリのマーケットが予想以上に小さかったこと」や、「教育啓蒙やブランド育成にかける予算が予想以上に使えなかったこと」が、想定外だった、と語る。2021/02/06

『イノセント』セールスヘッドに聞く日本市場参入 「プレミアム価格で買って貰うためのブランディング予算が全然足りていない」日本市場への新規参入で、予想以上のつまずきを見せた欧州チルドジュースの王者「イノセント」。外資が入り込むうえで、日本の流通・小売り現場では、どこにハードルがあり、消費者はどう反応したのか。新型コロナ禍によってオフィス訪問停止中とのことで、ZOOMで話を聞くことができた。セールスヘッドの中嶋さんは、「『プレミアム果汁飲料』カテゴリのマーケットが予想以上に小さかったこと」や、「教育啓蒙やブランド育成にかける予算が予想以上に使えなかったこと」が、想定外だった、と語る。2021/02/06 -

欧州から参入のナチュラルジュース『イノセント』、販売目標の3分の1に留まり出直し――チルド市場は成長続くコカ・コーラ傘下で「チルド」市場※のフルーツスムージーブランド「イノセント」が、2019年7月に参入した日本市場で苦戦し、当初目標だった初年度250万本に対して3分の1程度の販売にとどまっていたことが分かった。累計では2020年末までに約400万本に終わり、設立から日本法人社長を務めた内野正仁氏は2020年12月14日付で退職。トップが実質空席のまま、戦略の立て直しを進めている。日本の、非「濃縮還元」冷蔵ジュース市場※は米欧に比べ圧倒的に未成熟で、ポテンシャルは高い。消費者の健康志向を背景に成長が続く見通し。2021/02/05

欧州から参入のナチュラルジュース『イノセント』、販売目標の3分の1に留まり出直し――チルド市場は成長続くコカ・コーラ傘下で「チルド」市場※のフルーツスムージーブランド「イノセント」が、2019年7月に参入した日本市場で苦戦し、当初目標だった初年度250万本に対して3分の1程度の販売にとどまっていたことが分かった。累計では2020年末までに約400万本に終わり、設立から日本法人社長を務めた内野正仁氏は2020年12月14日付で退職。トップが実質空席のまま、戦略の立て直しを進めている。日本の、非「濃縮還元」冷蔵ジュース市場※は米欧に比べ圧倒的に未成熟で、ポテンシャルは高い。消費者の健康志向を背景に成長が続く見通し。2021/02/05 -

東進サテライトが「共通テスト同日体験受験」の答案用紙23名分を廃棄 ナガセは事実を隠ぺい、公式謝罪なく出入り禁止に東進グループを運営するナガセ(東京・永瀬昭幸社長)が、生徒の勧誘目的で毎年実施している「共通テスト同日体験受験」で、高校生23人分の答案を採点前に廃棄するという事故が発生した。ナガセはこの事実を隠ぺいし、公式サイトでも謝罪していない。被害に遭った生徒たちは、計6~8校に及ぶ。生徒の精神的ダメージは大きく、受験の失敗につながりかねない。「大阪府だけでなく、奈良県の高校も2校(帝塚山高校、西大和学園高校)入っており、この件で帝塚山高校からは、東進グループの出入り禁止を言い渡されています」(ナガセ社員)2021/01/28

東進サテライトが「共通テスト同日体験受験」の答案用紙23名分を廃棄 ナガセは事実を隠ぺい、公式謝罪なく出入り禁止に東進グループを運営するナガセ(東京・永瀬昭幸社長)が、生徒の勧誘目的で毎年実施している「共通テスト同日体験受験」で、高校生23人分の答案を採点前に廃棄するという事故が発生した。ナガセはこの事実を隠ぺいし、公式サイトでも謝罪していない。被害に遭った生徒たちは、計6~8校に及ぶ。生徒の精神的ダメージは大きく、受験の失敗につながりかねない。「大阪府だけでなく、奈良県の高校も2校(帝塚山高校、西大和学園高校)入っており、この件で帝塚山高校からは、東進グループの出入り禁止を言い渡されています」(ナガセ社員)2021/01/28 -

都内ミシュラン星獲得のフレンチオーナーシェフに聞く、料理人のキャリア・生活・経営実態東京のフランス料理店で上位1.8%(ミシュラン基準)に入る「成功した料理人」の地位に登り詰めるまで、首都圏の高校に通う西洋料理の世界に興味を抱いた学生は、どのようなキャリアを積んでいったのか。オーナーシェフのレストラン経営は、どのようなコスト構造で、成功するとどの程度の売上規模になるのか――。今回は、料理人という仕事のキャリアと生活、報酬等について、実例をもとに、そのエッセンスをお伝えしたい。「自分は、逃げようという気は一度も起きなかった。前向きな人であることが、この世界で成功する最低条件です」。ミシュランの星を獲得した料理人に、裏も表も、リアルな実情を聞いた。2021/01/25

都内ミシュラン星獲得のフレンチオーナーシェフに聞く、料理人のキャリア・生活・経営実態東京のフランス料理店で上位1.8%(ミシュラン基準)に入る「成功した料理人」の地位に登り詰めるまで、首都圏の高校に通う西洋料理の世界に興味を抱いた学生は、どのようなキャリアを積んでいったのか。オーナーシェフのレストラン経営は、どのようなコスト構造で、成功するとどの程度の売上規模になるのか――。今回は、料理人という仕事のキャリアと生活、報酬等について、実例をもとに、そのエッセンスをお伝えしたい。「自分は、逃げようという気は一度も起きなかった。前向きな人であることが、この世界で成功する最低条件です」。ミシュランの星を獲得した料理人に、裏も表も、リアルな実情を聞いた。2021/01/25 -

「それが、ミシュランです」――仏料理オーナーシェフに聞く、星が付く流れと経営へのインパクト星をつける、増やす、落とす。だが、評価の内訳や根拠はいっさい開示しない『ミシュランガイド』。毎年、食べた上で評価している証拠もない。そして、プロの料理人の間で一致する、「なぜあの店が載らないのか?」「なぜあの店が載るの?」…。それが、ミシュランです――都内でフランス料理店を営むオーナーシェフは、自身の店が星を獲得した実体験や、料理人仲間からの情報をもとに解説する。その影響力から、海外では自殺や訴訟も引き起こし、企業の人事評価ならとても褒められたものではないが、100年の歴史を誇り、世界の料理界で権威として君臨。星がつくと予約が取れなくなる店も多い。匿名を条件に、話しにくいことも含め、率直にその実態を語ってもらった。2021/01/18

「それが、ミシュランです」――仏料理オーナーシェフに聞く、星が付く流れと経営へのインパクト星をつける、増やす、落とす。だが、評価の内訳や根拠はいっさい開示しない『ミシュランガイド』。毎年、食べた上で評価している証拠もない。そして、プロの料理人の間で一致する、「なぜあの店が載らないのか?」「なぜあの店が載るの?」…。それが、ミシュランです――都内でフランス料理店を営むオーナーシェフは、自身の店が星を獲得した実体験や、料理人仲間からの情報をもとに解説する。その影響力から、海外では自殺や訴訟も引き起こし、企業の人事評価ならとても褒められたものではないが、100年の歴史を誇り、世界の料理界で権威として君臨。星がつくと予約が取れなくなる店も多い。匿名を条件に、話しにくいことも含め、率直にその実態を語ってもらった。2021/01/18 -

楽天市場“ECコンサルタント”広告販売ノルマの葛藤 「楽天だけじゃダメ、と正直に伝えます」「買いたくないお客さんにも、必要のない広告を、お願いして買って貰わなきゃいけない。ジレンマがありました」――。楽天市場のECコンサルは、大きく2つのノルマを課されている。1つは、自分が担当するお店に、楽天市場内の広告枠を買ってもらう額。もう1つは、担当するお店の売上額。ようするにノルマの半分を自社広告販売で占め、お店の売上増に全集中できない仕組みだ。広告効果は問われず、お店と利害相反も起きるが、担当者個人に毎月支払われるインセンティブボーナスや出世スピードに影響が大きい裏事情もある。数年前まで在籍していた楽天の元社員に、プロに徹しきれない立場に置かれる現場社員の苦悩と葛藤について、じっくり聞いた。2020/12/02

楽天市場“ECコンサルタント”広告販売ノルマの葛藤 「楽天だけじゃダメ、と正直に伝えます」「買いたくないお客さんにも、必要のない広告を、お願いして買って貰わなきゃいけない。ジレンマがありました」――。楽天市場のECコンサルは、大きく2つのノルマを課されている。1つは、自分が担当するお店に、楽天市場内の広告枠を買ってもらう額。もう1つは、担当するお店の売上額。ようするにノルマの半分を自社広告販売で占め、お店の売上増に全集中できない仕組みだ。広告効果は問われず、お店と利害相反も起きるが、担当者個人に毎月支払われるインセンティブボーナスや出世スピードに影響が大きい裏事情もある。数年前まで在籍していた楽天の元社員に、プロに徹しきれない立場に置かれる現場社員の苦悩と葛藤について、じっくり聞いた。2020/12/02 -

10年後に社会に出て仕事に就く、中学生の皆さんへデジタル化(つまりITや人工知能、ロボット技術の進化)によって、人間の仕事はどう変わるのか。どのようなポイントを抑えて、将来の仕事を選ぶべきか。わかりやすいよう、身の回りの事例で説明したいと思います。みなさんが社会で活躍し始める約10年後から、メインプレイヤーとして社会を動かすようになる20~30年後の世界を考える参考にしてください。2020/12/01

10年後に社会に出て仕事に就く、中学生の皆さんへデジタル化(つまりITや人工知能、ロボット技術の進化)によって、人間の仕事はどう変わるのか。どのようなポイントを抑えて、将来の仕事を選ぶべきか。わかりやすいよう、身の回りの事例で説明したいと思います。みなさんが社会で活躍し始める約10年後から、メインプレイヤーとして社会を動かすようになる20~30年後の世界を考える参考にしてください。2020/12/01 -

楽天 TOEICが変えた企業カラー「英語公用語化の前後で断絶がある」英語公用語化、すなわち「TOEIC800点以上の強制」前後と、「電通事件」前後、という2つの大きな断絶がみられるという楽天の労働環境。海外経験者の激増によって社員の国際化が進み、「ザ・営業」だった企業カルチャーに顕著な変化が起きた一方、楽天が海外展開で挫折したこともあり、「英語を使うのは上司の社内向け発表資料を代わりに作成してあげるくらい」というコントのような状況も発生。2010年代に新卒入社し、同社の王道キャリアである「楽天市場」地方支社に初期配属後、複数拠点でECコンサルを務めた元社員(数年前まで在籍)に、近年の変化や期待値とのギャップについて聞いた。2020/11/26

楽天 TOEICが変えた企業カラー「英語公用語化の前後で断絶がある」英語公用語化、すなわち「TOEIC800点以上の強制」前後と、「電通事件」前後、という2つの大きな断絶がみられるという楽天の労働環境。海外経験者の激増によって社員の国際化が進み、「ザ・営業」だった企業カルチャーに顕著な変化が起きた一方、楽天が海外展開で挫折したこともあり、「英語を使うのは上司の社内向け発表資料を代わりに作成してあげるくらい」というコントのような状況も発生。2010年代に新卒入社し、同社の王道キャリアである「楽天市場」地方支社に初期配属後、複数拠点でECコンサルを務めた元社員(数年前まで在籍)に、近年の変化や期待値とのギャップについて聞いた。2020/11/26 -

EYストラテジー・アンド・コンサルティング「ドラゴン化計画」 3年で人員倍増、売上2.6倍めざす近藤社長の野望「前職では試行錯誤を繰り返してきたが、今は道が見えているので前より早く目標に到達することができる」――。2019年初頭、EYに移籍する際の面接で、現社長の近藤聡は、そう言ったのだという。近藤は、デロイトトーマツの生え抜き(旧トーマツコンサルティング時代から約30年在籍)で、直近2010年~2018年は、社長としてコンサル事業を国内BIG4トップにのし上げるとともに、コンサルタントの報酬水準相場を引き上げた立役者としても知られる。近年、もっとも成功したコンサル業界の経営者ながら、まだ54歳である。2020/11/05

EYストラテジー・アンド・コンサルティング「ドラゴン化計画」 3年で人員倍増、売上2.6倍めざす近藤社長の野望「前職では試行錯誤を繰り返してきたが、今は道が見えているので前より早く目標に到達することができる」――。2019年初頭、EYに移籍する際の面接で、現社長の近藤聡は、そう言ったのだという。近藤は、デロイトトーマツの生え抜き(旧トーマツコンサルティング時代から約30年在籍)で、直近2010年~2018年は、社長としてコンサル事業を国内BIG4トップにのし上げるとともに、コンサルタントの報酬水準相場を引き上げた立役者としても知られる。近年、もっとも成功したコンサル業界の経営者ながら、まだ54歳である。2020/11/05 -

KPMGコンサルティング戦略G 上司と仕事内容は戦略系ファームの厳しさ、給与は他部署と同じ会計事務所系BIG4のコンサル部門は、デロイトを成功モデルとして各社が追いかける展開。KPMGは最後発で規模も一番小さかったが、2018年4月から国内大の新卒採用も開始。中途も含め年200人規模の採用で2016年からの4年で社員を約400人増やし、直近発表では1153人(2020年7月)になった。急成長フェーズを終え、2021年以降はアクセルを緩め安定フェーズに入り、規模は追わない経営方針が示されている。最近まで同社戦略グループ(StrategicTransformation)に在籍した中途入社の主任クラス(シニアコンサルタント)に現場実態を聞いた。2020/10/12

KPMGコンサルティング戦略G 上司と仕事内容は戦略系ファームの厳しさ、給与は他部署と同じ会計事務所系BIG4のコンサル部門は、デロイトを成功モデルとして各社が追いかける展開。KPMGは最後発で規模も一番小さかったが、2018年4月から国内大の新卒採用も開始。中途も含め年200人規模の採用で2016年からの4年で社員を約400人増やし、直近発表では1153人(2020年7月)になった。急成長フェーズを終え、2021年以降はアクセルを緩め安定フェーズに入り、規模は追わない経営方針が示されている。最近まで同社戦略グループ(StrategicTransformation)に在籍した中途入社の主任クラス(シニアコンサルタント)に現場実態を聞いた。2020/10/12 -

三菱地所のコンプライアンス 「海の家事件」実行犯を本体執行役員に6年登用、子会社社長にまで厚遇する『人を、想う力。』「三菱は国家なり」と言われてきたが、時に厚顔不遜となり、日本国の法令よりも三菱の論理が、しばしば優先されてきた。「海の家事件」がその象徴だ。複数の反社(総会屋)にカネを渡して商法違反で逮捕され、有罪が確定した社員は、その後、6年間の本体執行役員で厚遇され、現在は子会社の社長にまで出世。社内では、この人事に違和感はなく、むしろ同情的にみられているという。土壌汚染(ヒ素)を隠したままマンション販売した「OAP事件」を含め、不祥事で歴代トップが2人(高木丈太郎、高木茂)引責辞任した問題企業の割に、特段、コンプラに力を入れている気配はなく、情報開示も実に貧弱だ。対社内はともかく、世間に対する『人を、想う力。』は感じられず、またやりそうな臭いすら漂う。2020/10/01

三菱地所のコンプライアンス 「海の家事件」実行犯を本体執行役員に6年登用、子会社社長にまで厚遇する『人を、想う力。』「三菱は国家なり」と言われてきたが、時に厚顔不遜となり、日本国の法令よりも三菱の論理が、しばしば優先されてきた。「海の家事件」がその象徴だ。複数の反社(総会屋)にカネを渡して商法違反で逮捕され、有罪が確定した社員は、その後、6年間の本体執行役員で厚遇され、現在は子会社の社長にまで出世。社内では、この人事に違和感はなく、むしろ同情的にみられているという。土壌汚染(ヒ素)を隠したままマンション販売した「OAP事件」を含め、不祥事で歴代トップが2人(高木丈太郎、高木茂)引責辞任した問題企業の割に、特段、コンプラに力を入れている気配はなく、情報開示も実に貧弱だ。対社内はともかく、世間に対する『人を、想う力。』は感じられず、またやりそうな臭いすら漂う。2020/10/01 -

三菱地所 35歳1500万、45歳で同期の9割が2千万に…グループ会社の2倍で「高すぎて言えない」年収実態、公表値より3割高いカラクリ「社内の議論では、採用で競合する総合商社と見劣りない待遇に――という点も考慮され、昇格年次が数年前から前倒しに。その結果、かなり高くなりました。同期の格差が開かないところが特徴だと思います。同期入社組が20人いたら18人は、45歳で年収2千万円に達するまで、同じ時期に一律で上がっていきます」(社員)。これは、海外赴任していない総合商社の社員よりも確実に高く、三菱グループ“御三家”(銀行、重工、商事)を凌ぎ、終身雇用の会社では人類史上最高水準といえる。ところが表面上の公表値は41歳1,273万円(2020年3月期)。「総合職以外への配慮やグループ会社の手前、実態より低く見せたい思惑があります。だから“隠れボーナス”まであるんです」(同)2020/09/21

三菱地所 35歳1500万、45歳で同期の9割が2千万に…グループ会社の2倍で「高すぎて言えない」年収実態、公表値より3割高いカラクリ「社内の議論では、採用で競合する総合商社と見劣りない待遇に――という点も考慮され、昇格年次が数年前から前倒しに。その結果、かなり高くなりました。同期の格差が開かないところが特徴だと思います。同期入社組が20人いたら18人は、45歳で年収2千万円に達するまで、同じ時期に一律で上がっていきます」(社員)。これは、海外赴任していない総合商社の社員よりも確実に高く、三菱グループ“御三家”(銀行、重工、商事)を凌ぎ、終身雇用の会社では人類史上最高水準といえる。ところが表面上の公表値は41歳1,273万円(2020年3月期)。「総合職以外への配慮やグループ会社の手前、実態より低く見せたい思惑があります。だから“隠れボーナス”まであるんです」(同)2020/09/21 -

三菱地所 “丸の内の大家”不販部門もつ絶対的強み 採用は「文系・理系じゃなく体育会系が有利です」「入社が難しい有名企業」1位、3年連続で「新卒の3年以内離職者ゼロ」など、様々なランキングでトップを獲り、サラリーマン社会では突出した特徴を持つ三菱地所。その本社は、2017年竣工の「大手町パークビル」(大手町1-1-1)で、同社が保有するビルのなかで帳簿価格が一番高い1,975億円もする。もちろん顧客に貸したほうが儲かるが、大家はエラいから、一番高いビルに自分が住むのだ。三菱地所は、どのようなビジネスを展開し、社員はどのようなプロフィールを持ち、どのような環境で働くのか。現役社員は、丸の内に持つ“不販部門”の強みを強調する。2020/09/15

三菱地所 “丸の内の大家”不販部門もつ絶対的強み 採用は「文系・理系じゃなく体育会系が有利です」「入社が難しい有名企業」1位、3年連続で「新卒の3年以内離職者ゼロ」など、様々なランキングでトップを獲り、サラリーマン社会では突出した特徴を持つ三菱地所。その本社は、2017年竣工の「大手町パークビル」(大手町1-1-1)で、同社が保有するビルのなかで帳簿価格が一番高い1,975億円もする。もちろん顧客に貸したほうが儲かるが、大家はエラいから、一番高いビルに自分が住むのだ。三菱地所は、どのようなビジネスを展開し、社員はどのようなプロフィールを持ち、どのような環境で働くのか。現役社員は、丸の内に持つ“不販部門”の強みを強調する。2020/09/15 -

富士通 “サグラダファミリア”みずほ銀、2回止めた東証…流動性なきタテ社会で、入社以来40年ずっと同じシステムを見る先輩も2019年6月に就任した時田隆仁社長は、東工大工学部卒で、11年ぶりのSE出身社長だ。デジタルトランスフォーメーション(DX)の提案を掲げ、中途採用を拡大。2019年度、2020年度とも、年300人をキャリア採用すると発表(新卒は各750人)し、合計で年1千人規模の採用を続ける。「堅く生きたいタイプに向いてる、SE養成所です」と話す新卒入社組の元社員に、前回に引き続き、富士通のプロジェクトデリバリー組織における仕事のやりがいやキャリア、フィットする人材等について、本当のところを聞いた。2020/09/01

富士通 “サグラダファミリア”みずほ銀、2回止めた東証…流動性なきタテ社会で、入社以来40年ずっと同じシステムを見る先輩も2019年6月に就任した時田隆仁社長は、東工大工学部卒で、11年ぶりのSE出身社長だ。デジタルトランスフォーメーション(DX)の提案を掲げ、中途採用を拡大。2019年度、2020年度とも、年300人をキャリア採用すると発表(新卒は各750人)し、合計で年1千人規模の採用を続ける。「堅く生きたいタイプに向いてる、SE養成所です」と話す新卒入社組の元社員に、前回に引き続き、富士通のプロジェクトデリバリー組織における仕事のやりがいやキャリア、フィットする人材等について、本当のところを聞いた。2020/09/01 -

富士通辞めたら年収1.5倍に 20代年俸1千万円の文系出身元SEが語る「キャリアアップの踏み台として、よい会社だと思います」「長時間労働と、その割に安い給料が不満で、転職しました。今では残業も半減し、給料は1.5倍になったので、両方とも解消されました」――。システムエンジニア(SE)というと一見、難しい技術を理解するため理系のバックグラウンドが必要だと誤解されがち。だが、実際には文系学部出身でプログラミング経験なしでも、新卒なら普通にIT系(NEC、日立、NTTデータ…)でSE職としてポテンシャル採用され、ゼロから教育研修を受け、数年後には労働市場で引く手あまたなIT系職種の一員として市場価値を急伸させることも可能だ。富士通に新卒SE職で入社して4~5年で転職、現在まだ20代ながら年俸1千万円で大手コンサル会社に勤務する元社員に、富士通で働く上での、よいところも悪いところもフラットに語って貰った。2020/08/31

富士通辞めたら年収1.5倍に 20代年俸1千万円の文系出身元SEが語る「キャリアアップの踏み台として、よい会社だと思います」「長時間労働と、その割に安い給料が不満で、転職しました。今では残業も半減し、給料は1.5倍になったので、両方とも解消されました」――。システムエンジニア(SE)というと一見、難しい技術を理解するため理系のバックグラウンドが必要だと誤解されがち。だが、実際には文系学部出身でプログラミング経験なしでも、新卒なら普通にIT系(NEC、日立、NTTデータ…)でSE職としてポテンシャル採用され、ゼロから教育研修を受け、数年後には労働市場で引く手あまたなIT系職種の一員として市場価値を急伸させることも可能だ。富士通に新卒SE職で入社して4~5年で転職、現在まだ20代ながら年俸1千万円で大手コンサル会社に勤務する元社員に、富士通で働く上での、よいところも悪いところもフラットに語って貰った。2020/08/31 -

キヤノン型終身雇用の闇 下がる年収水準、増える“働かないおじさん”「若手のポテンシャルを殺すのもブラック企業だと思います」複写機市場で競合するリコーは1万人削減のリストラを断行、世界シェアトップのデジカメ市場はスマホによる代替で縮小が進みオリンパスが撤退――と、既存事業の構造不況が鮮明なキヤノン。監視カメラや医療機器の事業買収で構造改革を進めるが、そこでネックとなるのが終身雇用だ。事業縮小やBtoBシフトに合わせて社員を削減するのは難しく、中高年になるほど余るが、雇用と賃金は守る方針。結果、リーマンショックをへて、平均年収は10年余りのうちに約100万円下がった。相対的に給与が低く抑えられる若手は、その光景に、うんざりだという。直近の状況を知る元社員(数年前まで在籍、現在30歳前後)に現場の実態を聞いた。2020/07/13

キヤノン型終身雇用の闇 下がる年収水準、増える“働かないおじさん”「若手のポテンシャルを殺すのもブラック企業だと思います」複写機市場で競合するリコーは1万人削減のリストラを断行、世界シェアトップのデジカメ市場はスマホによる代替で縮小が進みオリンパスが撤退――と、既存事業の構造不況が鮮明なキヤノン。監視カメラや医療機器の事業買収で構造改革を進めるが、そこでネックとなるのが終身雇用だ。事業縮小やBtoBシフトに合わせて社員を削減するのは難しく、中高年になるほど余るが、雇用と賃金は守る方針。結果、リーマンショックをへて、平均年収は10年余りのうちに約100万円下がった。相対的に給与が低く抑えられる若手は、その光景に、うんざりだという。直近の状況を知る元社員(数年前まで在籍、現在30歳前後)に現場の実態を聞いた。2020/07/13