渡邉正裕記者のプロフィール

最終更新日 : 2023/11/01

渡邉 正裕(わたなべ まさひろ)

- 性別男性

- メールアドレスmasa@mynewsjapan.com

- 生年月1972/05

- その他連絡先messenger FB(実名)

- 住所東京都

- SNS@masa_mynews

- 職業ジャーナリスト/編集長

経歴/コメントなど

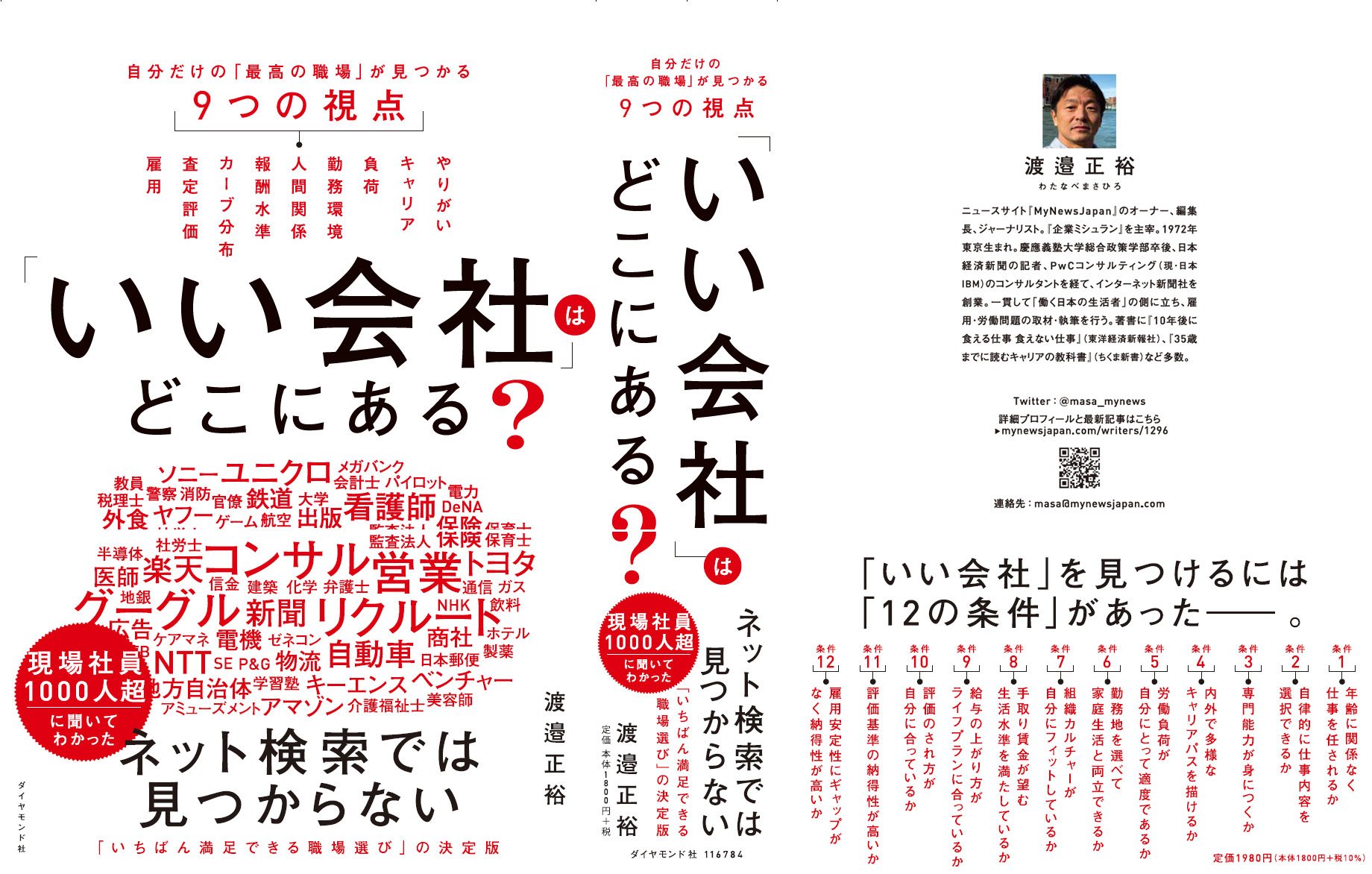

ニュースサイト『MyNewsJapan』のオーナー、編集長、ジャーナリスト。『企業ミシュラン』を主宰。1972年東京生まれ。慶應義塾大学総合政策学部卒後、日本経済新聞の記者、PwCコンサルティング(現・日本IBM)のコンサルタントを経て、インターネット新聞社を創業。2年で単年度黒字化。

一貫して「働く日本の生活者」の立場から、雇用労働問題の取材執筆情報発信を行う。主な著書に『いい会社はどこにある?』(ダイヤモンド社)『10年後に食える仕事 食えない仕事』(東洋経済新報社)『35歳までに読むキャリアの教科書』(ちくま新書)など。講演&セミナーは、労組・私大・都立高・資格学校・キャリア学会・出版社・証券会社など多数。

【時系列】渡邉正裕(わたなべ・まさひろ)

(株)MyNewsJapan社長/編集長/ジャーナリスト。専門は働き手の立場から考える雇用・労働問題。

1992年慶應義塾大学総合政策学部入学。政治学、政策過程論を専攻。ゼミは米国の政治。

1996年同大学卒業後、日本経済新聞記者。1,000本超の記事を日経各媒体に執筆。

1999年10月~2004年10月、IBMビジネスコンサルティングサービス(現・日本IBM)。コンサルタント及びマネージャーとして大企業ホワイトカラーの生産性向上、間接部門の効率化、人件費最適化等を目的とした15のプロジェクトに参画。

2001年3月、日本経済新聞社とその代表者・鶴田卓彦社長(当時)を被告として懲戒処分無効を求め東京地裁に提訴。人事部長と日経産業新聞編集長(いずれも当時)を法廷に引っ張り出し尋問。

2004年2月、起業。現会社の代表取締役に就任。ジャーナリズムを「権力と反対側にいる人たちをクライアントとするコンサルティングビジネス」と考え、コンサルティングのノウハウをジャーナリズムに適用した独立系インターネットメディアMyNewsJapanを創業。将来の日本を担う団塊ジュニア以降の若者世代をターゲット顧客として、ジャーナリズムとコマーシャリズムの両立を目指す。

2004年11月、『これが働きたい会社だ』(幻冬舎)発売。

2005年2月、『これが本当のマスコミだ』(東邦出版)発売。

2005年12月、『企業ミシュラン』(幻冬舎)発売。

2006年12月、有料会員1,000人突破。採算ベースに乗せる。

2007年2月、『若者はなぜ「会社選び」に失敗するのか』(東洋経済新報社)発売。8刷3万部。

2007年11月、『トヨタの闇』(ビジネス社、共著)発売。6刷4万1千部。

2007年12月、『週刊東洋経済』巻頭特集「ニュースじゃわからない!政治のホント超図解」を執筆。

2008年4月、『朝まで生テレビ』出演。テーマは 「激論!“新しい貧困”とニッポン」

2008年10月、『やりがいある仕事を市場原理のなかで実現する! 』(光文社)発売。

』(光文社)発売。

2008年12月、 『第2の江原を探せ!』(扶桑社、共著) 発売。

2010年2月、 韓国語版『トヨタの闇』(창해 チャンヘ)発売。

2010年5月、文庫版『トヨタの闇 』(増補版、ちくま文庫)発売。シリーズ6万部発行。

』(増補版、ちくま文庫)発売。シリーズ6万部発行。

2010年10月、『35歳までに読むキャリア(しごとえらび)の教科書 』(ちくま新書)発売。

』(ちくま新書)発売。

2011年3月、『週刊東洋経済』誌上にて『近未来シミュレーション小説「国債バブル崩壊後の社会」 』発表。

2012年2月、『10年後に食える仕事、食えない仕事』(東洋経済新報社)発売。10万部ベストセラーに。

2013年12月、会員2,000人を突破。有料課金モデルの独立系ニュースサイトとして国内初の安定黒字経営に。

2014年12月、患者の立場による医者の口コミサイト『イシャログ』歯医者編をリリース。

2020年2月、『10年後に食える仕事、食えない仕事 AI、ロボット化で変わる職のカタチ』(東洋経済新報社)発売。

2022年11月、『いい会社はどこにある?』(ダイヤモンド社)発売。

雇用労働分野にて政策決定に関与するのが中長期的なキャリアビジョン。

■紙媒体での紹介、及び配信履歴は、ここ に掲載。

→田原総一朗『逆風を追い風に変えた19人の底力』

→佐々木俊尚「企業タブーに挑戦する徹底現場主義のニュースサイト」

→サイゾー「タブーなきニュースサイトから、社会改革に挑む男」

■旅日記は こちら

|

【時系列】渡邉正裕(わたなべ・まさひろ)

(株)MyNewsJapan社長/編集長/ジャーナリスト。専門は働き手の立場から考える雇用・労働問題。

1992年慶應義塾大学総合政策学部入学。政治学、政策過程論を専攻。ゼミは米国の政治。

1996年同大学卒業後、日本経済新聞記者。1,000本超の記事を日経各媒体に執筆。

1999年10月~2004年10月、IBMビジネスコンサルティングサービス(現・日本IBM)。コンサルタント及びマネージャーとして大企業ホワイトカラーの生産性向上、間接部門の効率化、人件費最適化等を目的とした15のプロジェクトに参画。

2001年3月、日本経済新聞社とその代表者・鶴田卓彦社長(当時)を被告として懲戒処分無効を求め東京地裁に提訴。人事部長と日経産業新聞編集長(いずれも当時)を法廷に引っ張り出し尋問。

2004年2月、起業。現会社の代表取締役に就任。ジャーナリズムを「権力と反対側にいる人たちをクライアントとするコンサルティングビジネス」と考え、コンサルティングのノウハウをジャーナリズムに適用した独立系インターネットメディアMyNewsJapanを創業。将来の日本を担う団塊ジュニア以降の若者世代をターゲット顧客として、ジャーナリズムとコマーシャリズムの両立を目指す。

2004年11月、『これが働きたい会社だ』(幻冬舎)発売。

2005年2月、『これが本当のマスコミだ』(東邦出版)発売。

2005年12月、『企業ミシュラン』(幻冬舎)発売。

2006年12月、有料会員1,000人突破。採算ベースに乗せる。

2007年2月、『若者はなぜ「会社選び」に失敗するのか』(東洋経済新報社)発売。8刷3万部。

2007年11月、『トヨタの闇』(ビジネス社、共著)発売。6刷4万1千部。

2007年12月、『週刊東洋経済』巻頭特集「ニュースじゃわからない!政治のホント超図解」を執筆。

2008年4月、『朝まで生テレビ』出演。テーマは 「激論!“新しい貧困”とニッポン」

2008年10月、『やりがいある仕事を市場原理のなかで実現する!

2008年12月、 『第2の江原を探せ!』(扶桑社、共著) 発売。

2010年2月、 韓国語版『トヨタの闇』(창해 チャンヘ)発売。

2010年5月、文庫版『トヨタの闇

2010年10月、『35歳までに読むキャリア(しごとえらび)の教科書

2011年3月、『週刊東洋経済』誌上にて『近未来シミュレーション小説「国債バブル崩壊後の社会」 』発表。

2012年2月、『10年後に食える仕事、食えない仕事』(東洋経済新報社)発売。10万部ベストセラーに。

2013年12月、会員2,000人を突破。有料課金モデルの独立系ニュースサイトとして国内初の安定黒字経営に。

2014年12月、患者の立場による医者の口コミサイト『イシャログ』歯医者編をリリース。

2020年2月、『10年後に食える仕事、食えない仕事 AI、ロボット化で変わる職のカタチ』(東洋経済新報社)発売。

2022年11月、『いい会社はどこにある?』(ダイヤモンド社)発売。

雇用労働分野にて政策決定に関与するのが中長期的なキャリアビジョン。

■紙媒体での紹介、及び配信履歴は、ここ に掲載。

→田原総一朗『逆風を追い風に変えた19人の底力』

→佐々木俊尚「企業タブーに挑戦する徹底現場主義のニュースサイト」

→サイゾー「タブーなきニュースサイトから、社会改革に挑む男」

■旅日記は こちら

■私の新着記事のお知らせメールは、

ここ(個人)

から、ご登録下さい。

■ブログ:編集長ブログ。

ブログの新着お知らせメール登録は

こちら(カテゴリの編集長ブログ)。

■ツイッター:masa_mynews

■連絡先:masa@mynewsjapan.com, 03-5367-1713(会社代表番号),050-3488-3175(FAX)

■企業ミシュランでは常時、取材協力者(インタビュイー)を募集しています!(→連絡フォーム)

渡邉正裕の記事一覧

-

『官報複合体』破壊には、実践あるのみ2012/04/12

『官報複合体』破壊には、実践あるのみ2012/04/12 -

10年後、日本人が食える職業 これが「坂の上の雲」が見える仕事だ!そう遠い未来でもない10年後、グローバル化が進むなかで、日本人はどうすれば中国・インドなど外国人からの参入障壁を築き、食べていけるのか。日本人メリットを生かせる仕事とは何か--それが新刊のテーマだった。今回はさらに分析を深め、日本人メリットがある職業だけ(つまり『グローカル』と『ジャパンプレミアム』)を抜き出し、そのなかでの明暗、つまり将来性について述べる。特に若い世代には、日本のためにも、「攻め」の日本人メリットがある職種、すなわち「坂の上の雲」が見える仕事を選び、または創り出していただきたい。(本原稿は『週刊東洋経済』2012年4月9日発売号の原文です)2012/04/09

10年後、日本人が食える職業 これが「坂の上の雲」が見える仕事だ!そう遠い未来でもない10年後、グローバル化が進むなかで、日本人はどうすれば中国・インドなど外国人からの参入障壁を築き、食べていけるのか。日本人メリットを生かせる仕事とは何か--それが新刊のテーマだった。今回はさらに分析を深め、日本人メリットがある職業だけ(つまり『グローカル』と『ジャパンプレミアム』)を抜き出し、そのなかでの明暗、つまり将来性について述べる。特に若い世代には、日本のためにも、「攻め」の日本人メリットがある職種、すなわち「坂の上の雲」が見える仕事を選び、または創り出していただきたい。(本原稿は『週刊東洋経済』2012年4月9日発売号の原文です)2012/04/09 -

10年後に食える仕事-6 「グローカル」――日本市場のプロとして1「重力の世界」(重力のように収斂される世界)、2「無国籍ジャングル」(世界中の人がライバル)、3「ジャパンプレミアム」(日本人らしさで生き抜く)と3つのエリアを説明してきた。4つめ、最後の右上のエリアが、日本人メリットを活かしつつ、ホワイトカラーとして高付加価値なスキルを身につけて外国人労働者からの高い参入障壁を築く、「グローカル」。最もオススメのエリアである。2012/04/03

10年後に食える仕事-6 「グローカル」――日本市場のプロとして1「重力の世界」(重力のように収斂される世界)、2「無国籍ジャングル」(世界中の人がライバル)、3「ジャパンプレミアム」(日本人らしさで生き抜く)と3つのエリアを説明してきた。4つめ、最後の右上のエリアが、日本人メリットを活かしつつ、ホワイトカラーとして高付加価値なスキルを身につけて外国人労働者からの高い参入障壁を築く、「グローカル」。最もオススメのエリアである。2012/04/03 -

シューカツ最前線:内定ゲッター2人に聞く[内定先=コンサル、テレビ、メガ、信託銀、東ガス…]学生の就職活動も佳境に入った。何百社にエントリーしても内定が出ない人もいれば、次々と内定が出る人もいる。企業側の厳選採用も進み、小手先のノウハウは通用しにくくなった。そんななか当然ながら強いのが、高校・大学時代の活動実績やゼミ選びが、就職希望先企業の業務内容とつながっている候補者だ。今回は、そんな一貫性のあるキャリアを高校時代から構築できている女性2名の内定事例を報告する。これが王道であり、シューカツは高校時代から動機に沿って独自に考え行動しないと優位に立てないことが分かる。中高生を子供に持つ親は必見だ。2012/03/22

シューカツ最前線:内定ゲッター2人に聞く[内定先=コンサル、テレビ、メガ、信託銀、東ガス…]学生の就職活動も佳境に入った。何百社にエントリーしても内定が出ない人もいれば、次々と内定が出る人もいる。企業側の厳選採用も進み、小手先のノウハウは通用しにくくなった。そんななか当然ながら強いのが、高校・大学時代の活動実績やゼミ選びが、就職希望先企業の業務内容とつながっている候補者だ。今回は、そんな一貫性のあるキャリアを高校時代から構築できている女性2名の内定事例を報告する。これが王道であり、シューカツは高校時代から動機に沿って独自に考え行動しないと優位に立てないことが分かる。中高生を子供に持つ親は必見だ。2012/03/22 -

10年後に食える仕事-5 「ジャパンプレミアム」――日本人らしさで生き抜く意外に置き換わりにくいのが、日本人メリットを活かせる技能集約的な職業である右下のエリアだ。日本人メリットが最大限に生きることから「ジャパンプレミアム」と命名する。中心となるのは、日本人ならではの高いサービス精神や、組織構成員としての高いチームワーク力が活きる職業、また、日本人同士であるがゆえの深い信用とコミュニケーションのしやすさを活かしての、単価の高い商品を扱う営業や管理業、そして、日本の独自カルチャーに深く関連した職業である。やりようによっては海外展開も可能だ。2012/03/03

10年後に食える仕事-5 「ジャパンプレミアム」――日本人らしさで生き抜く意外に置き換わりにくいのが、日本人メリットを活かせる技能集約的な職業である右下のエリアだ。日本人メリットが最大限に生きることから「ジャパンプレミアム」と命名する。中心となるのは、日本人ならではの高いサービス精神や、組織構成員としての高いチームワーク力が活きる職業、また、日本人同士であるがゆえの深い信用とコミュニケーションのしやすさを活かしての、単価の高い商品を扱う営業や管理業、そして、日本の独自カルチャーに深く関連した職業である。やりようによっては海外展開も可能だ。2012/03/03 -

逝く前のジョブズのごとく…佐野眞一『あんぽん』2012/02/26

逝く前のジョブズのごとく…佐野眞一『あんぽん』2012/02/26 -

品川がいろんな意味で「残念なニッポン」な件2012/02/22

品川がいろんな意味で「残念なニッポン」な件2012/02/22 -

ソーシャル時代の書籍販売2012/02/12

ソーシャル時代の書籍販売2012/02/12 -

『10年後に食える仕事、食えない仕事』単行本発売新刊『10年後に食える仕事、食えない仕事』が東洋経済新報社より発売となり、店頭に並び始めた。本サイトの連載を一足先に単行本化したもの。もとは、インド(1月)・中国(5月)での取材をもとに行ったセミナーで1枚の図を示して解説した内容が、佐々木紀彦氏の企画で『週刊東洋経済』特集となり、さらに単行本化の提案を受けて、国内の取材成果を踏まえて書き始めたらけっこう面白くなって、さらに中国・欧州で追加取材し、約8万5千字で結実。書籍版もわかりやすいカラー図表とし、221ページに。なかなか美しい出来だ。計11週の海外取材は完全に採算度外視で、1575円はお買い得。内容は、以下に目的・目次・要約を掲載しておくので、気になったかたは、ぜひ手にしていただきたい。2012/02/05

『10年後に食える仕事、食えない仕事』単行本発売新刊『10年後に食える仕事、食えない仕事』が東洋経済新報社より発売となり、店頭に並び始めた。本サイトの連載を一足先に単行本化したもの。もとは、インド(1月)・中国(5月)での取材をもとに行ったセミナーで1枚の図を示して解説した内容が、佐々木紀彦氏の企画で『週刊東洋経済』特集となり、さらに単行本化の提案を受けて、国内の取材成果を踏まえて書き始めたらけっこう面白くなって、さらに中国・欧州で追加取材し、約8万5千字で結実。書籍版もわかりやすいカラー図表とし、221ページに。なかなか美しい出来だ。計11週の海外取材は完全に採算度外視で、1575円はお買い得。内容は、以下に目的・目次・要約を掲載しておくので、気になったかたは、ぜひ手にしていただきたい。2012/02/05 -

10年後に食える仕事-4 「無国籍ジャングル」で戦うということ知識集約的で、日本人メリットがないエリア、そこは「無国籍ジャングル」とでも呼ぶべきエリアである。国籍だけでなく、会社名も役に立たない。個人の腕1つで世界を相手に勝負するのが基本だ。ここは危険な“戦場”なので、ダイハードな人、しぶとく最後まで戦い切れるタイプの人以外は、簡単に足を踏み入れるべきではない。共通言語はビジネス英語、それもTOEIC900点が最低ラインだ。2012/02/01

10年後に食える仕事-4 「無国籍ジャングル」で戦うということ知識集約的で、日本人メリットがないエリア、そこは「無国籍ジャングル」とでも呼ぶべきエリアである。国籍だけでなく、会社名も役に立たない。個人の腕1つで世界を相手に勝負するのが基本だ。ここは危険な“戦場”なので、ダイハードな人、しぶとく最後まで戦い切れるタイプの人以外は、簡単に足を踏み入れるべきではない。共通言語はビジネス英語、それもTOEIC900点が最低ラインだ。2012/02/01 -

現地で100人採用した商社マンに聞く「インド人の人事管理と人材グローバル化」の実情現在13億人の人口が世界一に膨らむ見通しのインド。経済のグローバル化は進む一方で、今後は日本人も、インド人との競争が避けられなくなる。経営者としてインドに派遣され、合弁企業の立ち上げから社員の採用、管理まで担当し、2年でインド人社員を100人ほど採用したという中堅商社マンに、インドでの生活、雇用・労働環境、そして人事管理の難しさなど、「剥き出しのインド」について、現場の実情を聞いた。2012/01/18

現地で100人採用した商社マンに聞く「インド人の人事管理と人材グローバル化」の実情現在13億人の人口が世界一に膨らむ見通しのインド。経済のグローバル化は進む一方で、今後は日本人も、インド人との競争が避けられなくなる。経営者としてインドに派遣され、合弁企業の立ち上げから社員の採用、管理まで担当し、2年でインド人社員を100人ほど採用したという中堅商社マンに、インドでの生活、雇用・労働環境、そして人事管理の難しさなど、「剥き出しのインド」について、現場の実情を聞いた。2012/01/18 -

列に並べないインド人一見の価値アリとの話を現地で聞きつけ、デリー近郊・グルガオンのミュージカル「KingdomofDreams」へ。「娯楽といえば、クリケットかボリウッド映画」と言われるインドだが、確かにミュージカルなら、言葉が分からなくても楽しめそうだ。ホテルでチケットを予約してもらい、現地へ向かった。チケットカウンターが混雑している。4ケタのIDを伝えればよい、とのことだったが、並んでいると、後ろから突進してきて列に並ぶつもりがないオバさんに足を踏みつけられた。インド人はどうして列に並べないのだろうか。2012/01/15

列に並べないインド人一見の価値アリとの話を現地で聞きつけ、デリー近郊・グルガオンのミュージカル「KingdomofDreams」へ。「娯楽といえば、クリケットかボリウッド映画」と言われるインドだが、確かにミュージカルなら、言葉が分からなくても楽しめそうだ。ホテルでチケットを予約してもらい、現地へ向かった。チケットカウンターが混雑している。4ケタのIDを伝えればよい、とのことだったが、並んでいると、後ろから突進してきて列に並ぶつもりがないオバさんに足を踏みつけられた。インド人はどうして列に並べないのだろうか。2012/01/15 -

サービスの概念がない国バラナシにやってきた時点で、インドに来て3週間めに突入していたが、この時点で、腹の調子は何ともなかった。問題は、目鼻のほうである。現地の移動手段は、ほとんどオートリキシャか人力車なので、破壊された道路から舞い上がる粉塵や燃費の悪そうなオートリキシャの排ガスをもろに受ける。そして、インドカレーは香辛料が強くて辛いので、目と鼻の腺が異常をきたす。どうもインドは、目鼻喉が強くないと生活がつらいようだ。バラナシにいるころから、鼻が詰まって、頭がぼーっとして、息苦しくなってきた。2012/01/15

サービスの概念がない国バラナシにやってきた時点で、インドに来て3週間めに突入していたが、この時点で、腹の調子は何ともなかった。問題は、目鼻のほうである。現地の移動手段は、ほとんどオートリキシャか人力車なので、破壊された道路から舞い上がる粉塵や燃費の悪そうなオートリキシャの排ガスをもろに受ける。そして、インドカレーは香辛料が強くて辛いので、目と鼻の腺が異常をきたす。どうもインドは、目鼻喉が強くないと生活がつらいようだ。バラナシにいるころから、鼻が詰まって、頭がぼーっとして、息苦しくなってきた。2012/01/15 -

「インド人も観光だけ」なガンガーの朝朝の5時過ぎ、5Fから下に降りると、門番はまだ寝ていたので起こして開けてもらう。ゲストハウスにエレベータはないので、また登るのは一苦労なのだ。この急な階段を行き来するのは60代とかになると大変だろう、などと思っていたが、欧米の老夫婦の団体がけっこう屋上のレストラン(6F)に陣取ってたりするから、意外とそうでもないのかもしれない。2012/01/15

「インド人も観光だけ」なガンガーの朝朝の5時過ぎ、5Fから下に降りると、門番はまだ寝ていたので起こして開けてもらう。ゲストハウスにエレベータはないので、また登るのは一苦労なのだ。この急な階段を行き来するのは60代とかになると大変だろう、などと思っていたが、欧米の老夫婦の団体がけっこう屋上のレストラン(6F)に陣取ってたりするから、意外とそうでもないのかもしれない。2012/01/15 -

政府公認「クレイジー」なバングラッシーを求めてガンジス川(ガンガー)の川辺では、多くの牛が、のんびりとくつろいでいる。マダーンによると、この牛たちはすべて野良牛というわけではなく、夜になると街に帰っていくのだという。「この牛たちは、自分の家は覚えている。だから、勝手に遠くまで行って迷子になることはない。昼間は街中が混雑しているから、川辺に放たれているんだ」2012/01/14

政府公認「クレイジー」なバングラッシーを求めてガンジス川(ガンガー)の川辺では、多くの牛が、のんびりとくつろいでいる。マダーンによると、この牛たちはすべて野良牛というわけではなく、夜になると街に帰っていくのだという。「この牛たちは、自分の家は覚えている。だから、勝手に遠くまで行って迷子になることはない。昼間は街中が混雑しているから、川辺に放たれているんだ」2012/01/14 -

聖なるものと俗なるものが見事に同居するバラナシ早朝、「ガサガサッ」という音がベランダから聞こえてきて、びっくりして目が覚めた。泥棒か?と思ったが、ここは5階だ。すりガラスに映った影の大きさから、猿だということが分かった。野良猿に起こされるとは、なかなかインドらしくて悪くない。なぜベランダに金網がついているのだろう?と思っていたが、これは猿対策なのだ、とやっと分かった。人間は無理でも猿は5階くらいまで平気で登ってこれるので、金品はとられずとも、部屋を荒らされてしまうわけだ。2012/01/14

聖なるものと俗なるものが見事に同居するバラナシ早朝、「ガサガサッ」という音がベランダから聞こえてきて、びっくりして目が覚めた。泥棒か?と思ったが、ここは5階だ。すりガラスに映った影の大きさから、猿だということが分かった。野良猿に起こされるとは、なかなかインドらしくて悪くない。なぜベランダに金網がついているのだろう?と思っていたが、これは猿対策なのだ、とやっと分かった。人間は無理でも猿は5階くらいまで平気で登ってこれるので、金品はとられずとも、部屋を荒らされてしまうわけだ。2012/01/14 -

日本のすごいところは「Maintenance&Polite」な夜インドの街中の店はカレー類ばかりなので、朝食で腹ごしらえをしないとつらい。ただ、朝食ビュッフェには「チキンソーセージ」なるものまであって辟易とした。インド人は頑としてビーフやポークを食べない。「ミソスープ」にはちゃんと豆腐が入っていて味はまあそんなもんかな、という感じだが、味というのは器にも影響される。みそ汁はお椀で飲まないとおいしくないのだ。朝食は、卵類とサラダにパンで満腹にするようにしていた。2012/01/13

日本のすごいところは「Maintenance&Polite」な夜インドの街中の店はカレー類ばかりなので、朝食で腹ごしらえをしないとつらい。ただ、朝食ビュッフェには「チキンソーセージ」なるものまであって辟易とした。インド人は頑としてビーフやポークを食べない。「ミソスープ」にはちゃんと豆腐が入っていて味はまあそんなもんかな、という感じだが、味というのは器にも影響される。みそ汁はお椀で飲まないとおいしくないのだ。朝食は、卵類とサラダにパンで満腹にするようにしていた。2012/01/13 -

表現することを断念させる街、コルカタ「マドラス、ボンベイ、カルカッタ」というイギリス植民地時代の3つの地名は受験の「世界史」で呪文のように覚えさせられたものだ。いまさらチェンナイ、ムンバイ、コルカタと地場の地名に変えられたのは迷惑な話。どれもブランドが確立している超有名な地名だし、もったいないと思う。特に、マドラス→チェンナイ(タミル語らしい)の改名は、全く音の響きが違うじゃないか…。2012/01/13

表現することを断念させる街、コルカタ「マドラス、ボンベイ、カルカッタ」というイギリス植民地時代の3つの地名は受験の「世界史」で呪文のように覚えさせられたものだ。いまさらチェンナイ、ムンバイ、コルカタと地場の地名に変えられたのは迷惑な話。どれもブランドが確立している超有名な地名だし、もったいないと思う。特に、マドラス→チェンナイ(タミル語らしい)の改名は、全く音の響きが違うじゃないか…。2012/01/13 -

二度と乗りたくないインドの“強制収容所”鉄道オートリキシャで鉄道駅「パークタウン」に向かい、そこから「フォート」まで1駅だけ鉄道に乗った。ドア全開のまま走っているので肉眼で隣の線路を見ることができるという、鉄道としては珍しい仕様なのだが、これはインドでは普通なのだろう。サイドミラーのない自動車と同じく、安全基準がそもそも違うわけである。ThisisINDIA、をまた発見した。少し混みだしたら車内から放り出されて死人が出そうだが、ラッシュ時になると閉まるほど高度な制御システムを内蔵しているとは思えない古い車両だった。2012/01/12

二度と乗りたくないインドの“強制収容所”鉄道オートリキシャで鉄道駅「パークタウン」に向かい、そこから「フォート」まで1駅だけ鉄道に乗った。ドア全開のまま走っているので肉眼で隣の線路を見ることができるという、鉄道としては珍しい仕様なのだが、これはインドでは普通なのだろう。サイドミラーのない自動車と同じく、安全基準がそもそも違うわけである。ThisisINDIA、をまた発見した。少し混みだしたら車内から放り出されて死人が出そうだが、ラッシュ時になると閉まるほど高度な制御システムを内蔵しているとは思えない古い車両だった。2012/01/12 -

ゴミまみれはインドのカルチャーなのかインドのいくつかの街を歩いてみて、他国と明らかに異なる特徴は、「道が汚すぎる」ということである。これは単にインフラ整備が追いつかず建設中だったり放置されていたり、といったことに留まらない。ゴミが放置されていて、片付ければいいのになんで?といった風景が、あまりに多いのだ。2012/01/12

ゴミまみれはインドのカルチャーなのかインドのいくつかの街を歩いてみて、他国と明らかに異なる特徴は、「道が汚すぎる」ということである。これは単にインフラ整備が追いつかず建設中だったり放置されていたり、といったことに留まらない。ゴミが放置されていて、片付ければいいのになんで?といった風景が、あまりに多いのだ。2012/01/12